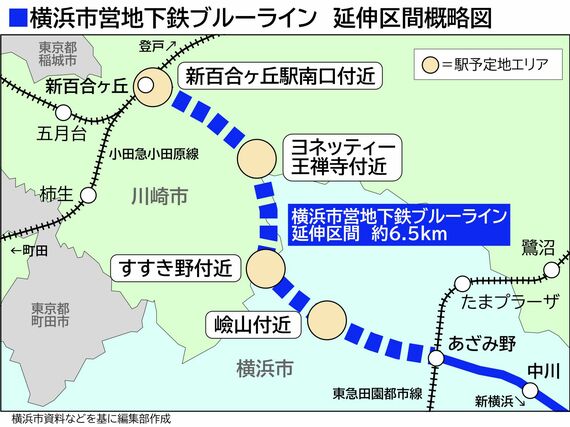

横浜地下鉄ブルーライン「延伸」恩恵あるのは誰か 開業に向け「少しずつ前進」何がどこまで進んだ?

現在の状況について事業主体の横浜市交通局に問い合わせると、「鉄道事業許可申請に必要な事業計画の策定に向けて、調査や設計を深度化している。また、あわせて関係機関などとの協議・調整を進めているが、昨今の建設物価の高騰やコロナ禍に伴う新たな生活様式による鉄道需要の減少など、顕在化した課題への対応に時間を要している」という。

具体的な作業としては、2024年度は「測量、概略設計、土質調査、旅客流動調査等について委託契約し、作業を進めた」といい、2025年度は「引き続き、鉄道事業許可申請に必要な事業計画の策定に向けて、設計、土質調査、環境影響評価手続等、必要な作業を進めていく予定」との回答だった。少しずつではあるが、一応、前進はしているようだ。

なお、2025年8月3日投開票の横浜市長選ではブルーライン延伸実現を政策に掲げている候補者もいたが、大きな論点にはならなかった。

「新幹線アクセス強化」恩恵受ける地域は

そもそもこのブルーライン延伸事業にはどのような需要・効果が見込まれるのだろうか。横浜市のホームページには整備効果として「広域的な鉄道ネットワークの形成」や「新幹線へのアクセス機能の強化」「沿線地域の活性化」などの文言が並んでいる。

このうち新幹線へのアクセス機能の強化というのは、具体的には小田急線沿線、とくに川崎市北部・多摩地区から新横浜駅へのアクセス向上を意味するが、実際にどれくらいの効果があるのか。

横浜市のホームページによると、新百合ヶ丘駅―あざみ野駅間は現状、バスで約30分かかっているが地下鉄開通により約10分に短縮される。また新百合ヶ丘駅から新横浜駅までは現状、約35分かかっているのが乗り換えなしの約27分に短縮されるという。この35分というのは小田急線・JR横浜線(町田駅乗り換え)経由の所要時間である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら