《震災から何を学んだか》通信インフラ--電源対策など一定程度進むが事業者でバラツキも

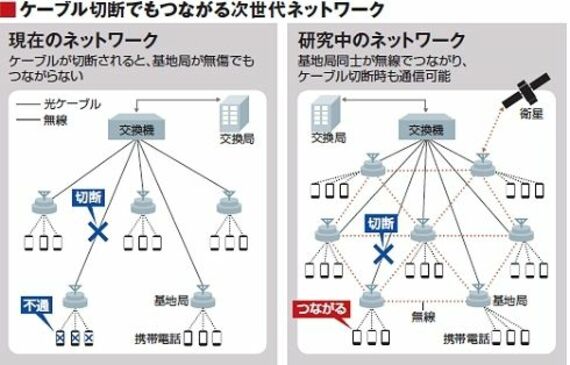

研究中のシステムでは、基地局そのものに交換機の機能を搭載、基地局同士が無線電波のやり取りで通信を持続する。一部の基地局に衛星通信を可能にする設備を置くことで、より災害に強いネットワークの構築を目指す(図)。東北を拠点に政府系の研究機関と通信事業者が連携しこの研究の実施を予定している。

携帯会社の秘密主義 研究開発の足かせに

災害対策研究の最前線では震災時の回線パンクを防ぐ有望な技術も生まれている。

たとえば、通話時間の規制だ。情報通信研究機構の研究によると、災害時などに通信が集中した際、1人当たりの通話を30秒に制限すると、わずか数分で通信障害が解消するという実験結果が出た。

回線混雑時には、「一度通話を切ると二度とつながらないかも」という懸念から長電話となりやすく、それが混雑を助長する。通話時間を強制的に短くすることで、問題の大半が解消するというわけだ。