バズる投稿、実は選挙戦略?"SNSが変える"参議院選挙――どんなメリットがあり、どんなことに注意を払う必要があるのか?

第二に、そのような言説が飛び交うなかで、社会の分断が加速する。SNSは本来、人と人をつなぐ道具だったはずだ。ところが今では、「自分と違う意見の人」を排除する場にもなっている。ときに敵意がむき出しとなり、誹謗中傷が飛び交う。

実際、兵庫県では知事選の後、ネット上で激しい中傷が広がった。ある元県議が命を絶つという痛ましい事件も起きている。政治的対立が、現実の命にまで影響を及ぼすことがあるのだ。

忘れてはいけないのが、選挙というのは民主主義のプロセスの1つにすぎないということだ。選挙時には競争が起きるが、それが終われば皆で議論し、よりよい社会を作っていくのが熟議の民主主義である。

ところが、選挙時にあまりに分断が進みすぎると、その後の民主的プロセスに大きな影を落とす。そして誹謗中傷が飛び交えば、自由な表現も妨げられてしまう。

フェイク情報とマネタイズの問題

もう1つ、SNSと選挙をめぐる大きなリスクがある。フェイク情報や真偽不明情報の拡散だ。

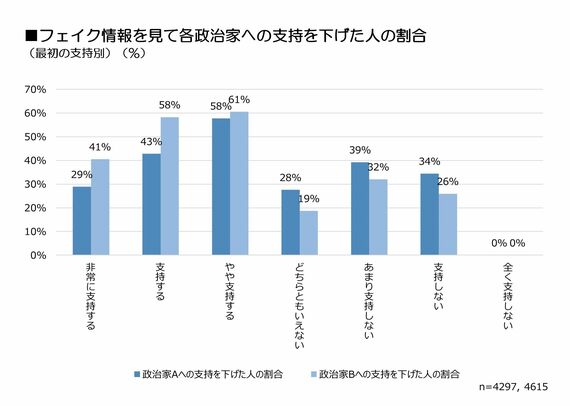

筆者が行った約4000人規模の調査では、ある政治家に不利なフェイク情報を見せたところ、評価を下げた人が多数いた。

特に「やや支持している」といった“弱い支持層”ほど影響を受けやすかった。この層は人数でいうと多い層であり、選挙結果に直結する、非常に深刻な傾向だ(※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。

では、なぜそんなフェイク情報が後を絶たないのか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら