"勉強時間は長いほどいい"の常識を覆す、東大合格につながった衝撃の「30分ルール」 あえて「上限」を決めたら起きた《5つの変化》

大学受験の学習量は「中学受験の9倍」にもなる

「明日から1日の学習時間を3倍に増やしてください」

1998年生まれ。中学生のときに東大を目指すことを決め、定時制高校にも塾にも通わず、通信制のNHK学園を経て、独学で2018年東京大学文科Ⅰ類合格。東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、“独学3カ月コーチング”の「オーバーフォーカス」や“東大生が作る国語に特化した個別指導”の「ヨミサマ。」を立ち上げる。著書に自分自身の独学ノウハウを詰め込んだ『成績アップは「国語」で決まる!』がある(X:@Kanda_Overfocus)

(写真は本人提供)

そう言われたとき、あなたは笑顔で「できます」と答えられるだろうか。

多くの受験生、あるいは社会人が突き当たるのは、「時間が足りない」という問題だ。しかし私は、中学3年生まで「1日30分以上勉強してはいけない」という家庭内ルールで育ち、その後完全独学で東京大学文科Ⅰ類にトップクラスで合格した。

本稿では、この奇妙に聞こえるルールがなぜ学習効率を飛躍的に高めるのかを解き明かす。

ICTを活用した学習管理が普及するいまこそ、「量より質」の本質を再確認していこう。

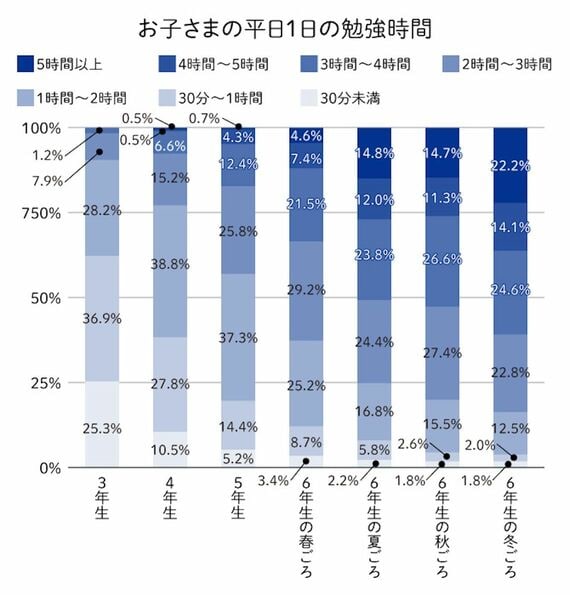

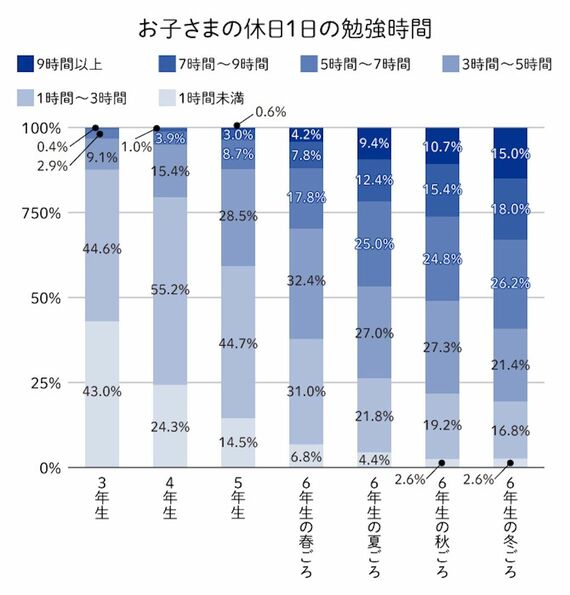

増進会ホールディングスのグループ会社であるZ会が、2019年~2021年に中学受験を経験したZ会の通信教育中学生向けコースを受講中の保護者に向けて行った「お子さまの中学受験に関する調査」(21年実施)によれば、中学受験を控えた小学6年生の夏においては、半分程度の生徒が平日に3時間以上、休日には5時間以上の家庭学習を行っているという。

だが、大学受験で必要とされる学習量は、一説によると中学受験の9倍程度にもなると言われている。時間を積み増すだけの戦略を、睡眠・部活動・SNSなどさまざまな要素が絡む思春期でも続けることは、現実的でないだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら