"勉強時間は長いほどいい"の常識を覆す、東大合格につながった衝撃の「30分ルール」 あえて「上限」を決めたら起きた《5つの変化》

我が家の《神田ルール》がもたらした5つの変化

そこで登場するのが、私の家庭にあった《神田ルール》だ。

このルールは非常にシンプルで、「1日あたりの総勉強時間は30分を超えてはならない」というものだ。

ゲーム時間などに「上限」を設定する家庭はあれど、勉強時間に「下限ではなく上限」を設ける家庭は珍しいだろう。このルール、30分以下であればいいので、究極を言えば勉強時間が0分でもいいのである。

意図は明快だ。「量」を封じることで、否応なく「質」を上げることに頭を使わせるのだ。この制限が、のちに私の学習法を劇的に進化させることになる。元々は平凡な成績であった私が東大への上位合格を果たせたのも、ひとえにこの《神田ルール》によるものだと思っている。

小学生の私が最初にこのルールを聞いたとき、「勉強時間が0分でもいいんだし、楽勝だ!」と思い、すんなりと受け入れた。子ども本人が納得してスタートできてしまうことが、この《神田ルール》の妙味である。

しかし、この《神田ルール》、やればやるほど、巧妙に作り込まれたルールであることに気付かされていく。以下に、私に起こった5つの変化を記そう。

毎日自然に勉強をするようになった

1日に30分以下しか勉強できないということは、テストの1週間前に勉強を開始しても、合計3時間程度しか準備ができないということだ。

そのため、一夜漬けなどはもってのほか。毎日計画的に学習を進めていかないと、1日30分以下では何もできない。「毎日やらないと間に合わない」という状況が作られることにより、自然と学習を習慣化することができた。

誰かに勉強をやらされ続けたのではなく、自ら必要だと判断し、主体的に学習を習慣化することができたため、この効果は大学合格まで続くことになる。また、1回の勉強時間も最大で30分程度であるため、行動科学で言う“スモールステップ”として取り組みやすく、習慣の定着に役立った。

読む学習にシフトし、速度が向上した

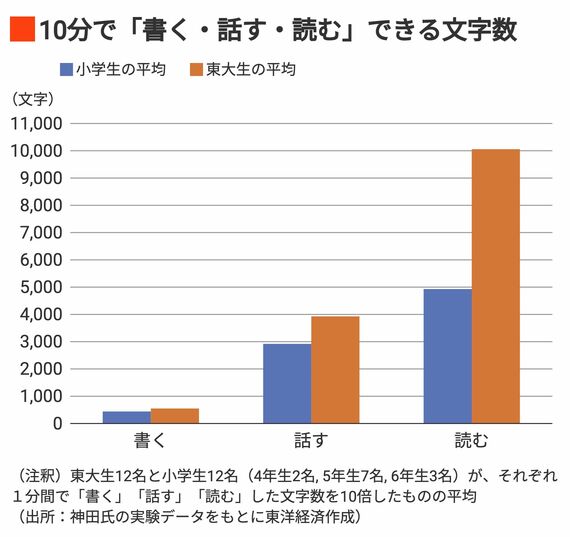

拙著『成績アップは「国語」で決まる! 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』(ダイヤモンド社)でも記したが、「読む」速度は「書く」速度より約19倍速い。

たっぷり時間があった頃は、ノートを清書したり、ワークを一つひとつ丁寧に解いていくような学習をしていたが、それでは時間がかかりすぎてしまう。結果として、テスト前までにテスト範囲が終わらないこともしばしばであった。

時間に制限ができてからは、「書く」勉強をほとんど捨て、教科書を精読→高速多読のサイクルを回すことにした。具体的には、同じ教科書を何十回とスピードを高めながら読むことで、テスト前には範囲を何十周もした。記憶は反復がものをいう分野であるため、1回だけ書くよりも、19回読んだほうが定着度も高いという実感を得ている。

さらに、「読むスピード」は「書くスピード」と比較して、鍛えることができる。高3の時には歴史の教科書などを“1周13分”で読破できるようになるなど、スピードが格段に向上した。

「ノートを取る」から「教科書や参考書に書き込む」へ

このように周回の速度が上がると、ノートを取る行為の効率の悪さに気付く。ノートをきれいに取ろうとすると、教科書や参考書にすでに書かれたものを写すだけの“作業”となってしまう。

しかし、そもそも教科書や参考書には“正解”が載っているわけであり、これらはそのまま活かしたほうが時間の節約にもなるうえ、情報が断片化しない。

そう考えた結果、ノートの整理に時間を割くのではなく、0.3mmペンを使って教科書や参考書の余白を拡張ノート化した。教科書や参考書にすべての情報を集め、たったこれさえ読み続ければOKという状態にすることで、毎日取り組むべき教材をスリム化させることができた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら