やはり人次第!「働き方改革が進む学校」と進まない学校の"校長と教職員"の決定的な差 前例を当たり前として受け止めず話し合って

学校は転任者が年度当初にたくさんいる職場なので、実施する取り組みについて、その意味を伝え必要性を話し合うことは、それまで毎年実施してきたことであっても必要である。その年度に所属している教職員により学校は運営され、また子ども自身も変わっていくので、前例踏襲が必ずしも正解ではない。

働き方改革を進めるポイントは「管理職」

運営力が必要と前述しているが、学校運営の要となる管理職の役割は重要である。昨今、経験年数が浅い教職員が増え、若手の育成を意識した学校運営が求められているにもかかわらず、中堅以上の教職員も人数がぎりぎりで学年や教科、分掌の中核となって動くことでの負担感が高まっている。

その中で、業務全体の見直しや方法の工夫は避けて通れないはずなのだが、実はあまり見直すことなく運営されている学校も少なからずあり、管理職のリーダーシップが問われる。校長が代わっただけで職場の風通しが改善され、職員がのびのび働くようになった学校をいくつも見てきた。

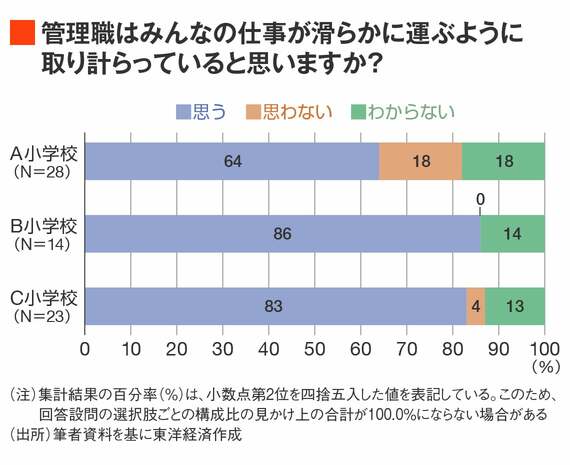

働き方改革がうまく進む学校は、前例を当たり前として受け止めず、教職員がよく話し合い、工夫をする学校である。こうした学校は教職員の校長等管理職への信頼が高く、校長は教職員に日頃からよく声をかけ、改善に向けてモチベーションを高め、教職員間で誰が何をするのか話し合いの場を持ち、自分の意思で取り組みに参加していけるよう働きかける。現状では難しいと感じるところは段階的に進めるなど、見通しを持っている。

逆に改革が進みにくい学校は、学校での教職員の一体感が弱く、意見が言いにくい空気や連携した動きが取りにくい状況が目立つ。メンタルに影響するような発言が教職員間であったり、保護者や子どもへの説明が人によって違いがあったりしてトラブルの要因になっているケースもあるなどチーム力に課題がある。

必ずしも管理職に問題があるわけではないが、校長はじめ管理職が改善に向けて動かないと変わっていくことは難しい。うまく改革が進む学校のように管理職等が働きかけることでチーム力が高まることは期待できる。

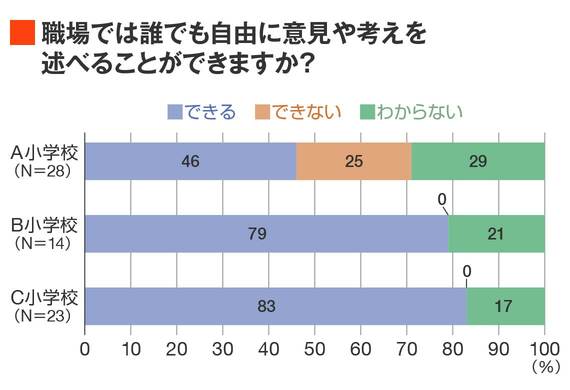

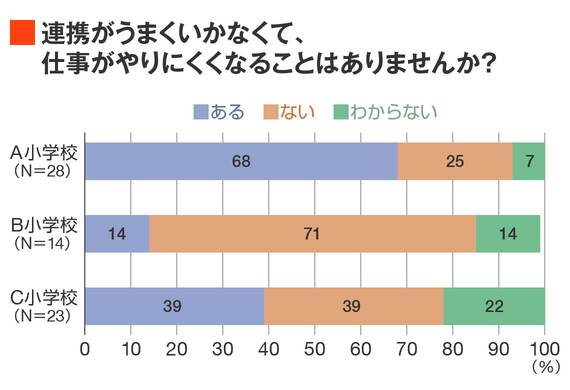

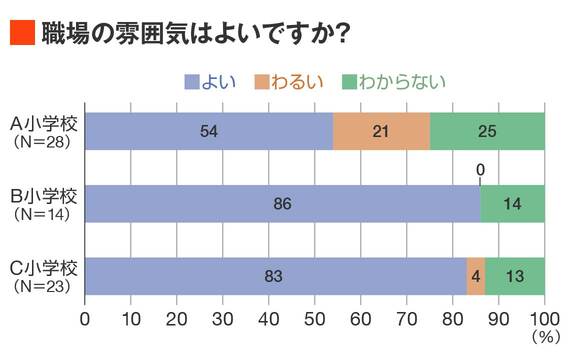

当社が実施したアンケート結果を参考に紹介する。グラフにあるA小学校は職場内で職員間の不協和音がある学校で、B小学校は地域が少し大変な状況にある学校だが、教職員が一枚岩で連帯感が強い小規模校、C小学校はいわゆる普通の学校ととらえてほしい。

A小学校は自由に意見が言えないという人、連携がうまくできていないと思う人、職場の雰囲気がよくないと思う人の割合が他校に比べて高いことがわかる。また管理職への信頼もやや低くなっている(このA小学校は調査時点で校長が代わったばかりだったので、このあと校長の尽力で改善されたと聞いている)。A小学校のように、学校のチーム力が弱いと改善が進みにくい。

働き方改革として予算を立て、制度変更などを検討することは今後も必要だが、環境が改善されてもそれを活用できるかどうかはやはり人次第である。また改革は一度実施すれば終わりではなく、継続し続けるものである。人の入れ替わりが多い職場であることも踏まえ、何のために取り組んでいるのかということを折に触れて確認されることをお勧めする。

(注記のない写真:Graphs / PIXTA)

執筆者:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 善積 康子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら