学校が「不便で非効率なやり方を続けている」ことが明らかに

先日、公立小中学校(義務教育学校等を含む)の約9割、2万6364校が回答した貴重な調査結果が発表された。

・教職員個人のメールアドレスがない学校が約2割(21.9%)。

・夏休みや冬休み中の宿題で、クラウドサービスやデジタルドリル教材を用いている学校はごくわずか(完全にデジタル化している0.9%、一部・半分以上している13.8%)。

こうしたデータをみて、皆さんはどんな感想をお持ちになるだろうか。

もちろん、何でもデジタル化すればよい、ICTを使えばよいという話ではない(例えば、宿題の一部は手書きのものがあってもいいだろう)。だが、あまりにも学校が不便なまま、非効率なやり方をいまだ続けていることを示すデータの1つと捉えることもできると思う。

問題はファックスだけではない

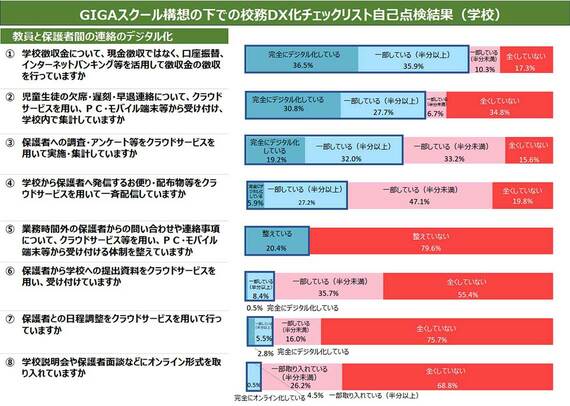

冒頭で紹介したのは年末(2023年12月27日)に速報値が公表された、文部科学省「GIGAスクール構想の下での校務 DX化チェックリスト」に基づく自己点検結果の一部だ。

「大半の学校(95.9%)はファックスを利用している」ことがよく報道されていたが、問題はファックスだけではない。少し調査結果をみておこう。下記の図1は保護者とのやりとりに関するデジタル化の状況だ。

給食費や教材費、学級費、部費(部活動費)など、さまざまな保護者負担(学校徴収金)があるが、口座振替やネットバンキングなどを活用して現金集金をなくしている学校(完全にデジタル化している)は36.5%にすぎない。

給食費は口座振替だが、教材費の一部や部費に現金集金が残っていたり、引き落としができない家庭には現金で持ってきてもらっていたりする学校が多いように思う。口座振替であっても、データ入力などで学校事務職員の手作業が残っていたり、督促で教頭や担任に多大な労力がかかっていたりする例も多いので、問題は残っている。

最近は保護者のLINEを通じて通知が届き、支払い、決済できるサービスなどもある。とくに口座振替では、メインバンクではない金融機関を指定される場合があって残高不足となりやすいので、保護者にとっても便利だ。なお、集金のデジタル化にまったく対応していない学校も17.3%ある。

児童生徒の欠席、遅刻などの連絡をデジタル化している学校も、ここ数年で増えてきたとはいえ、まだ6割(「完全にデジタル化している」「一部〈半分以上〉している」の合計)だ。できていない学校では、電話でやりとりしているのだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら