飽和するコンビニを尻目にイオン系「まいばすけっと」が首都圏でなぜか爆増している理由

そもそも、スーパーはコンビニの何倍もの広さが必要であり、品揃えの充実が顧客の支持に影響するため、大型店のほうが強いというのが定説である。大手の大型店が出店すれば、地域の中小スーパーや商店が競争に敗れて消えていく。これが業界の常識だった。

首都圏という特異なマーケットに対応

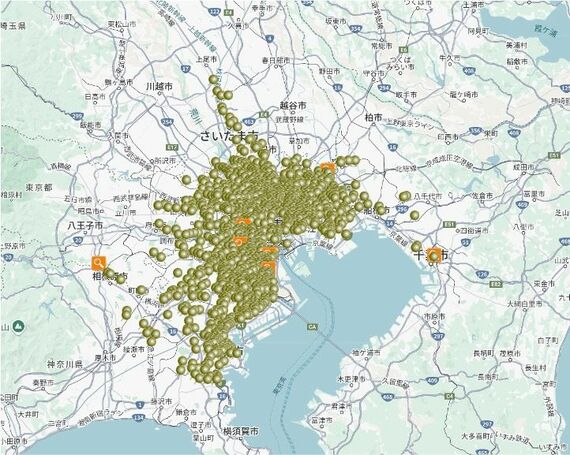

まいばす以外に、これほど小型店舗で成功した企業は存在しない。これは首都圏という世界最大級の大都市圏が世界屈指の鉄道網で結ばれ、さらに急速な少子高齢化が進んだことで生まれた特異なマーケットだと理解する必要がある。

日本では高度成長期以降、クルマが生活に浸透し、全国的には一家に一台クルマを持っているというのが一般的になっている。しかし、公共交通網が稠密に発達している首都圏では、平日の生活にはクルマを使うのは少数派である。

通勤はもちろん、近場の買い物でも駐車場の問題があるため、公共交通を使うほうが便利だ。首都圏でもクルマを持っている家は多いのだが、使うのは休日ぐらいという人は多い。つまり首都圏は全国的に見て、個人の移動範囲が狭い地域だということだ。

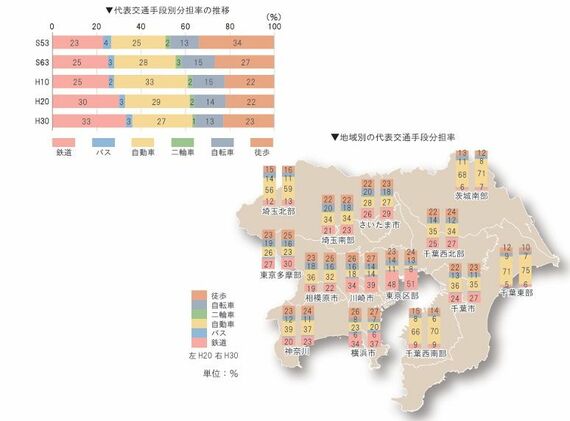

次の図は、東京都市圏交通計画協議会のパーソントリップ調査による首都圏の主要移動手段を示している。23区内ではクルマ利用のシェアが低いこと、東京から離れるほどクルマへの依存度が高くなっていることが見て取れるだろう。

重要なのは、中心部で近年クルマ離れが加速していることだ。その背景は、①クルマ保有のコスパが悪い、②少子高齢化、③女性就労率の上昇、などが挙げられる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら