米テキサス州オースティンにある私立校・アルファスクールでは、AIを使った大胆なカリキュラムを導入している。午前は2時間だけAIチューターによる個別学習で主要科目を集中的に学び、午後は4時間の野外教育や実験など体験型ワークショップを通じて「ライフスキル」を学ぶハイブリッド型のカリキュラムだ。

結果、同校の生徒はアメリカ全国の上位2%に入る成績を収めた。AIで基礎学習を効率化し、浮いた時間で創造性や社会性を育むという未来の学校の形を示している。アルファスクールはオースティンでの成功を受けて、ニューヨークやカリフォルニアなど続々と新キャンパスの開校を計画している。

子どもたちのAI利用に賛否

一方、AIは子どもたちの学びを後押しすると同時に、悪影響を及ぼす可能性もある。米アップルのApp Storeの教育カテゴリーランキングにおいて、上位10位の半数近くが、いわゆる「AIカンニングアプリ」だ。ランキング1位の宿題支援アプリGauthはTikTokの親会社ByteDanceが開発し、世界で2億人以上が利用する。

算数や理科の宿題の紙プリントを撮影すると、瞬時に解答を表示してくれる。文章作成問題においても生成AIを活用した経験がある生徒は少なくなく、教師側もAIの不正利用を防ぐために対抗策を講じている。たとえばAI生成文章を判定するTurnitinや、生徒の文章作成過程を可視化するBriskなどのツールを活用しているが、いたちごっこは続く。

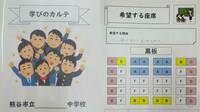

そうなると学校では生成AI利用が禁止される流れと思いきや、私の子どもが通うシリコンバレーの公立中学校では、むしろ生成AIの「マジックスクール」が配られていた。議論やアイデア出しの相手、メールの文面添削などで積極的に使うよう奨励されている。

このマジックスクールは2023年に創業されたばかりのスタートアップで、2025年にシリーズBで4500万ドル(約65億円)の資金調達を実施し、すでに1万校以上の学校と提携、160カ国の教師が利用している。AIで授業を代替するのではなく、生徒のAIリテラシーを高め、教師の業務効率化を支援するのが狙いだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら