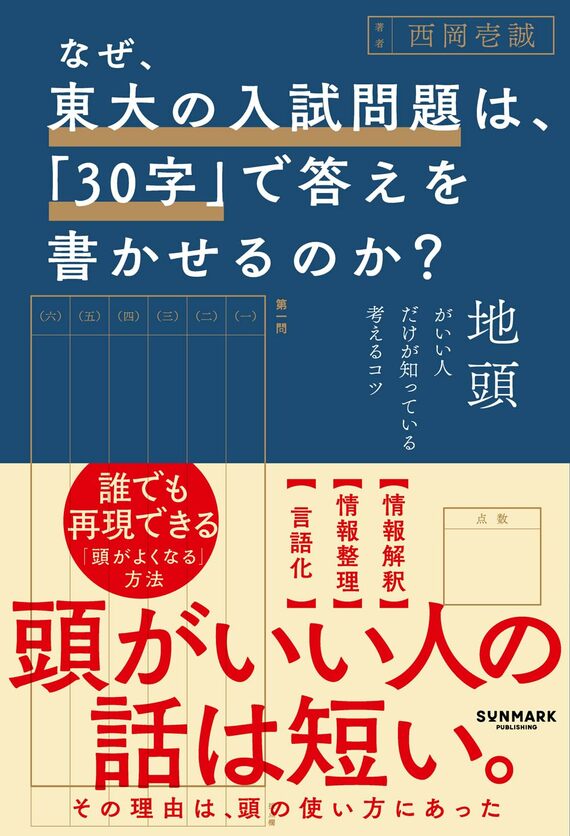

偏差値の高い大学ほど「要約」をさせる理由 東大の入試では《要約力》が問われている

例えば、「Aという地域で砂漠化が進行している理由を答えなさい」という問題の解答を考えてみましょう。

・過放牧や薪炭材を作るための過剰伐採が行われており、またA地域の人口の爆発的な増加が発生していることから、その食物の需要に対応するための農地の拡大が必要で農地を切り拓くための森林破壊が行われているため。(100字)

これだと、何が何だかわかりませんよね。砂漠化が進行している理由が何なのか、結局何が原因なのかわからないですよね。

それに対して、この解答はどうでしょう。

・人口増加が発生し、その食物需要に対応するため、過放牧や薪炭材の過剰伐採・農地の拡大に伴う森林破壊が行われているから。(58字)

これならば、

A地域で人口が増加する

→その食物需要に対応する必要が出てくる

→今までよりも多くの家畜の放牧・薪炭材確保・農地拡大が行われている

……という3ステップがわかりやすくなりますよね。このように、構造的な整理を行うことによって、文章がわかりやすく整理できるようになるのです。

情報を選ぶ力と、構造化の力が大切

情報を選ぶ力と、そのために必要な構造化の力。この2つの能力が、要約力だと言えます。東大をはじめとする難関大学の入試問題は、「自分の頭の中をいかに整え、相手に伝わる形で“短く”届けられるか」という、知的な編集力と構造化の力を問うものだと言えます。

たしかに、この力があれば、読書をしても、必要な情報を読み解くことができ、誰かの話を聞いているときでも「その人が結局何を言いたいのか」がわかるようになると思います。

会議でも、プレゼンでも、論文でも、SNSでも、ビジネスの現場でも、結局「短く、わかりやすく、本質を伝える力」があれば、活躍できるのではないでしょうか。

「あなたは、自分の言いたいことを、30字で言えますか?」

この問いに「はい」と答えられる人こそ、これからの時代を切り拓く人材なのだと、東大は教えてくれているのかもしれませんね。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら