児童が"ルールをつくる"新渡戸文化小、狙うは「仕組みを変えた成功体験」 教員ら「社会は変えられない」の風潮に危機感

児童の提案を全校で考え、話し合う

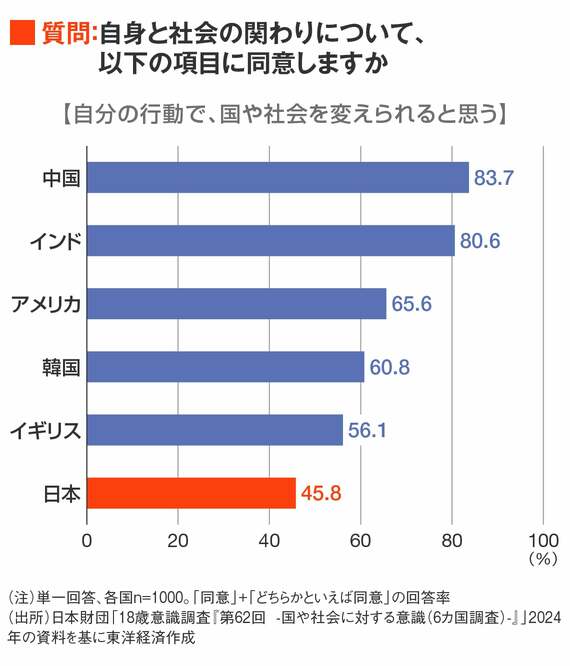

「自分の行動で国や社会を変えられると思いますか?」

そう問われたとき、あなたはどう答えるだろうか。日本財団の18歳意識調査で「はい」と答えた日本の18歳の割合は45.8%。6カ国で最下位だった(下記の図)。

日本では“正解”を答えさせる教育が長らく行われてきたが、現行の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」を重視している。

そして今、1つの議題を全校で話し合う全校ミーティングに取り組む学校がある。東京都中野区にある私立学校、新渡戸文化小学校だ。全校生徒みんなで1つの議題を話し合い、その結果によっては学校のルールが変わる。

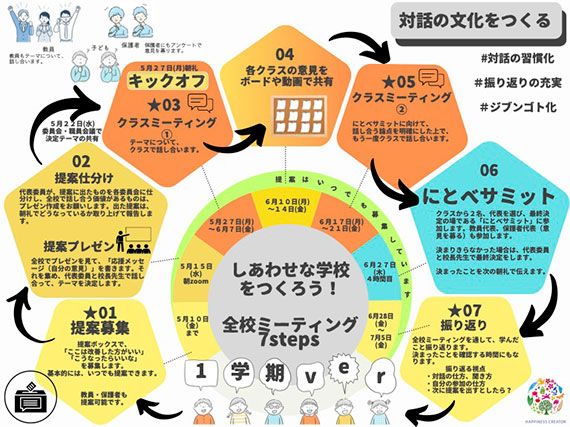

その仕組みはこうだ。全校ミーティングは学期ごとに1回、年に2〜3回行われる。時期が来ると全校ミーティングで話し合う議題(提案)を児童から募集する。提案者は自分の思いや理由についてプレゼンを行い、その様子を動画に撮って各クラスで視聴する。中には一部の学年のみが影響する提案もあるため、動画を見た感想を集約し、全校で話し合うべき提案を代表委員(5〜6年生)と教員で吟味する。

テーマが決まると各クラスでその提案について話し合い、結果をペーパーにまとめて校内のボードに貼る。ボードは全児童が通る場所に設置されており、ほかのクラスの意見を見ることができる。

各クラスの意見を見たうえで、最終決定の場である「にとべサミット」で話し合う内容の論点を検討し、再度クラスミーティングを行う(タイトル上の写真がその様子)。並行して教員や保護者の意見をGoogle フォームで集める。このように、にとべサミットの開催日程に合わせて、児童・教員・保護者からの情報集めや話し合いを進めていくのだ。

にとべサミットとは、各クラスの代表2名、代表委員、教員代表、保護者代表(教員が代わりに担当する)が一堂に会する場のこと。Zoomで全クラスに中継され、全校児童が視聴する。児童はチャットで意見や応援コメントを送ることも可能だ。そして、原則、にとべサミット内で新たなルールやアイデアの最終決定を行う。ただ、45分の時間内に決まりきらなかった場合は、代表委員と校長が最終決定をする。

第1回:学校にあったら、みんなで楽しめるものって何だろう?

第2・3回:毎朝必ず制服から体操服に着替えることについて考えよう

第4回:学校に必要な筆記用具を考えよう

第5回:私服で学校に来てもいい日をつくりたい!

第6回:よりよく登校できるカバンについて考えよう~もっとスッキリ・わくわく・安全に~

第7回:みんなが楽しめる全校スポーツ大会にしよう

第8回:学校のルールをみんなが守れるようにするためには、どうしたらよいか

第9回:休み時間を20分から30分にのばしたい!