「東大生はリビングで勉強している」は本当か?"賢い子"育む家庭空間の秘訣 "理想の親子関係"育む秘訣は整理整頓にあり?

東大受験生はリビングで学習している?

東大受験生はリビングで学習している――。学習空間に興味関心を持つ層であれば、一度は聞いたことがある説かもしれないが、これは正しいのだろうか。

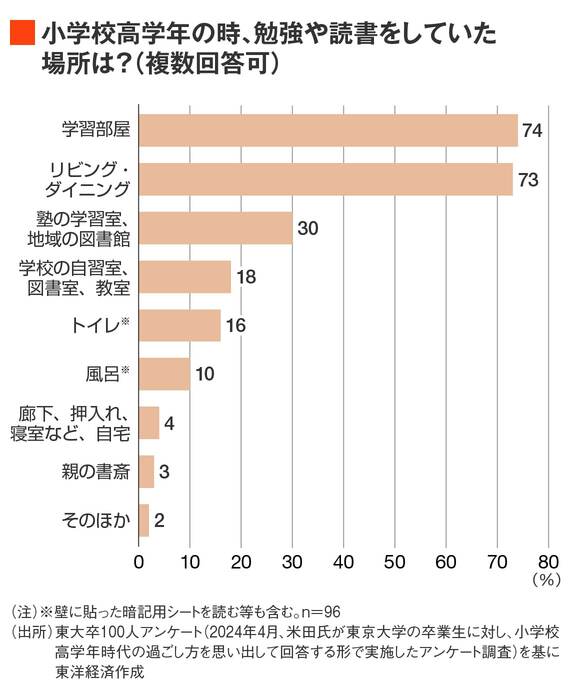

下記は、東大卒収納コンサルタントとして活動する米田まりな氏が、東大の卒業生に対し、小学校高学年時代の過ごし方を思い出して回答してもらう形式で実施したアンケートの質問項目の1つである。

ここで米田氏は「リビング『だけ』学習ではない点に注目してほしい」と話す。

「この質問では、複数回答のため、73%の人が『リビング・ダイニング』と回答している一方で、『個人の学習部屋』と回答した方も74%いらっしゃいました。『リビング・ダイニングのみ』という方は全体の20%にとどまっていました。つまり、リビングと学習部屋の双方で学習している方が大半で、リビング『でも』学習が正しい認識になると考えています」

昨今はABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)など、仕事の内容や目的に合わせて、働く場所を選択できる企業も増えてきている。大人だけでなく子どもも場所を選べたほうがよいということだろうか。

「アンケートに基づくと、東大生を育てた家庭の学習拠点の数は、1人当たり平均で2.6カ所となりました。1つのリビングにダイニングテーブルとパソコンデスクなど複数拠点があるパターンや、1つの子ども部屋に兄弟2人分の学習机があるパターン、リビングや子ども部屋以外にも、親の書斎や廊下や押し入れの一角を有効活用しているパターンなど、家庭内のさまざまな場所が使われていることがわかりました」

場所よりも重要?机の高さもキーに

収納コンサルタントとしてさまざまな家庭を見る中で、リビング学習「だけ」に囚われないこと、また机の高さの重要性についても実感するようになったと語る米田氏。

「リビング学習のために、小さいちゃぶ台で正座して勉強していたり、ダイニングの椅子に骨盤矯正のクッションを付けて、足が床につかない状態で勉強していたりすると、身体にものすごく負荷がかかります。

『子どもがすぐにだらけてしまう』など、親は勉強しないことをついつい子どもの集中力のなさなどに結びつけて考えてしまいがちですが、身体に負荷がかかった状態で集中しろというのは大人でも簡単にできることではありません。場合によってはバーンアウト、燃え尽き症候群の原因となってしまいます」

机や椅子の高さが重要になると考えられるが、一般的に小学校の入学祝いなどで購入される子ども用の学習机などはどうか。

「子ども用の学習机はGIS規格に基づき、大体のものが70センチの高さで作られています。一方で、女の子だと小学校1年生時の平均身長は約120センチで、その身長に合う机の高さは50センチ。一般的な学習机だと、20センチ足を浮かせながら勉強することになってしまいます」