「東大生はリビングで勉強している」は本当か?"賢い子"育む家庭空間の秘訣 "理想の親子関係"育む秘訣は整理整頓にあり?

実は学校で使われている机は、家庭用の学習机と異なり、50〜70センチで高さを調整できるものや、学年ごとに合った高さのものが用いられているという。

「私がおすすめしているのは、小学1〜2年生で身長が低い時期は学校タイプの机を使い、身長が伸びてきてから、家庭用の学習机を使うこと。ただし、例えば男の子で180センチまで成長した子が70センチの机を使っていると猫背になってしまいます。

成長に応じて買い替えたり、昇降するような机を検討したりしてもよいかもしれません。東大生へのアンケートでは、親の机を使っていたという方もいました」

東大生を育てた家庭の間取りの共通点

部屋づくりのアドバイスをする際には、「個室がないといけない」「リビング学習=ダイニングテーブルで」などの思い込みを一旦捨てて、自宅の中のいろんな場所を回りながら勉強するアイデアを推奨しているという米田氏。

さらに東大生を育てた家庭の間取りを見ていくと、ある共通点が見えてきたという。

「この部屋は誰の部屋と“人”で区切るよりは、“目的”で区切って家中を使っている家庭が多く見られます。勉強するにしても、父親に聞きながら勉強したい時は書斎、母親に聞きながら勉強したい時はダイニング、パソコンを使う時はパソコンのある部屋で……など、用途別・時間帯別で、自宅の中でもフレキシブルにいろんな場所を活用している印象があります。例えば私の友人はゲーム好きなのですが、そのご家庭では、遊びは全て和室に集約しましょうというルールになっていたようです」

冒頭にもあったように、勉強できる場が多拠点あること、それらを用途別・時間帯別にフレキシブルに使い分けることが重要であるということだろう。さらに米田氏が注目する東大生の家庭の間取りの共通点として、「親の目が届く」ということもカギになるという。

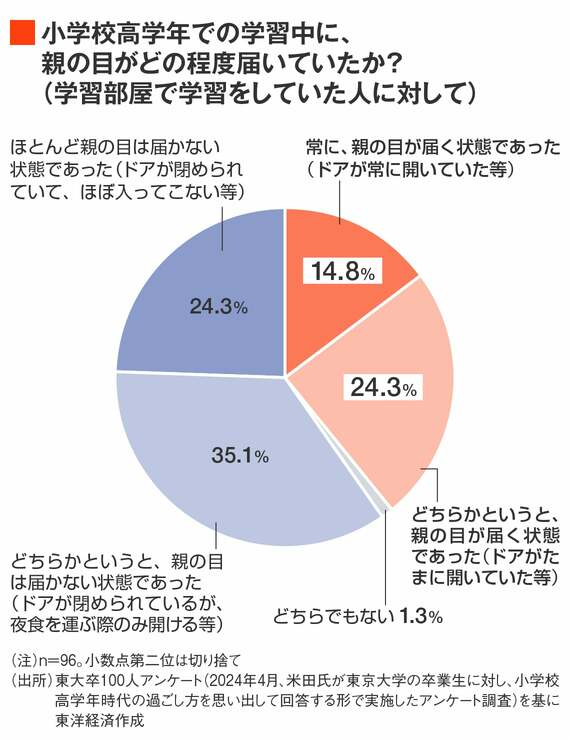

「自分は常にドアオープンで親の目が届いた状態で勉強していた記憶があったので、他の東大生はどうだったのかという疑問意識があり、これについても東大の卒業生にアンケートを行いました。アンケートでは『学習部屋』のみに限定していたにもかかわらず、『常に親の目が届いている』『どちらかというと親の目が届いている』人が合計して約3割という結果に。一見低い数値のように見えますが、リビングと比較して目が届きづらいはずの学習部屋でこれだけの数値になっています」

リビングやキッチンで親が炊事をしている時にも学習部屋に目が届くというパターンもあるようだ。

「例えば、私の実家は当時、リビングにしかクーラーがなかったので、基本的に家族全員が個室のドアをオープンにしていました。私の学習部屋はキッチンの隣にあり、母がキッチンで料理をしている最中に常に私と横で目が合うような状態。学習部屋にいても、家族の気配があり、あまり疎外感を感じない間取りだったのはよかったと思います」

整理整頓は学力や主体性、自己肯定感も育む?

ここまでで、多拠点学習や机・椅子の高さなど、東大生を育てる家庭空間の輪郭が見えてきた。ただし、これらの条件を揃えても、「整理整頓ができていなければ、学習効果は半減する」と語る米田氏。改めて片付けにはどのような効果があるのか。

「集中力や作業力のアップは大人と子どもにかかわらず共通です。例えば、これから調理をしましょうという時に多くの調理家具や食品が乱雑に散らかっているキッチンと綺麗に片付いたキッチンでは、当然何もないキッチンのほうが取り掛かりやすいですよね。学習やリモートワークではそうした傾向がより顕著に出るかと思います」