「東大生はリビングで勉強している」は本当か?"賢い子"育む家庭空間の秘訣 "理想の親子関係"育む秘訣は整理整頓にあり?

さらに、片づけは子どもの学力や自己肯定感も育む可能性があるという。

「整理整頓のプロセスを経ることで、与えられたものを目に入る順にこなす作業フェーズから、自分のモノや行動を自分がコントロールするというクリエイティブなフェーズに入っていけるというのが、学習と部屋づくりどちらにも共通した私の感触です。

例えばノートの整理をしようとすれば、『自分にとって必要な情報はAのノートにはもうないけどBのノートのここにあるから、そこだけ切り取って残そう』などと考える必要が出てきます。整理整頓が、自分が何をわかっていて何をわかっていないかを選別するプロセスになっているんですね。

モノに対してのコントロールを勝ち取りにいくことで、自分の学習スタイルや知識に対しても自信を持てるようになり、これが主体性や自己肯定感につながるのではないかと考えています」

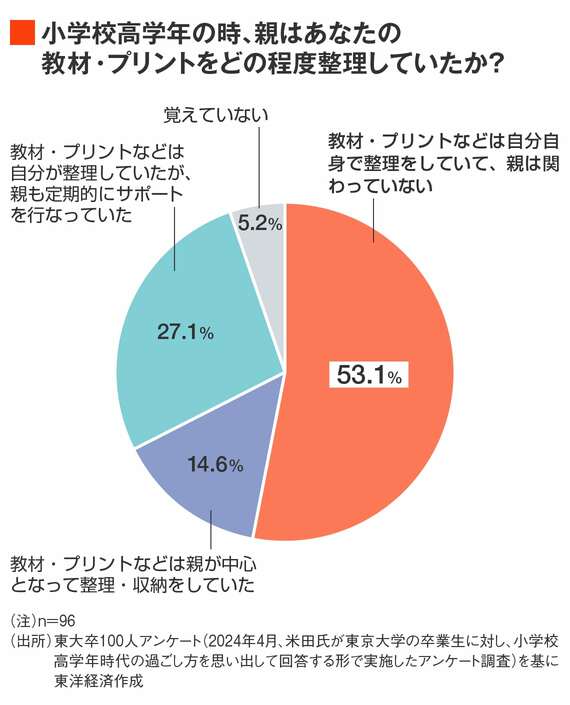

実際に東大の卒業生に対するアンケートでも、「小学校高学年の時、親はあなたの教材・プリントをどの程度整理していたか?」という質問では、半数以上の人が「自分自身で整理をしていた」という結果が出ているという。

子ども部屋「片付けなさい」に代わる魔法の言葉

整理整頓の重要性はわかったが、実際に子どもに片付けを促すには、どのように声掛けを行うのがよいのか。

「『片付けなさい』はNGワードです。子どもはモノの定位置がわからなかったり、そもそもの定位置が不便だから片付けられていなかったりということが多々あります。そんな中で『片付けなさい』だけ言われると、親の機嫌が済むまでとにかく隠せばいいという思考になったり、苦手なこととして脳に印象付けたりしてしまいます」

『要るか要らないか』という質問もNGだという。

「モノが要るか要らないかは、大人でも考え込んでしまいますよね。私がおすすめしているのは『いつ使ったか』という質問です。これなら子どもも質問の意味がわかりやすい。『昨日使った』なら当然捨てる必要はありません。

『幼稚園から使ってない』だとしたら、質問のベクトルを変えて、『〇〇(子どもの名前)にとってどういう気持ちのもの?』と、子どもにとっての重要性を聞き出します。

もしも『思い出があるから全部残したい』ということになった場合は、片付けが進まないので、『この中で一番可愛いと思うものを5個選ぼう』など、濃淡をつけて仕分けていくことをおすすめします」

少々手間はかかるが、最初のうちは子どもがイエス・ノーで答えやすいことを聞き、分類は親が手伝うのがスムーズだという。

「小学校高学年になれば、子どもに親の片付けを手伝わせるのも有効です。例えば親のクローゼットの片付けで、子どもに『これいつ着たの』と聞いてもらいます。『5年間着てない』と親がタジタジになるケースもあるでしょう(笑)。親を指導してクローゼットが綺麗になったという先生体験をすることで、片付けの重要性が腑に落ちやすくなります」

“整理整頓”で育む「対等な親子関係」

「『片付けなさい』と言ってしまうのは、実は親自身が片付けの定義やプロセスを理解できていないから、ということも背景にあります。『こうしてほしい』と思ったならば、まずは自分がロジックを理解することが大事です。

例えば、親が子どもと同じ学校を受験することは難しくても、片付けのプロセスを学ぶことならすぐに始められます。家全体だとハードルが高いので、まずはキッチンなど、小さい空間から始めてみると、親も成功体験を積みやすいです」