言語脳科学者が警鐘、デジタル機器が「子どもの言語理解」を阻害する危険性 研究でわかった「紙への手書き」のメリットとは

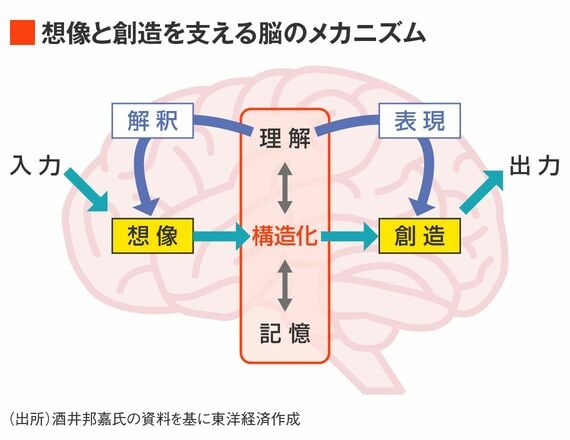

しかし、何の検証もなく教育現場ではデジタル化が進められています。今ブームとなっているAIも記憶にあたるデータは豊富ですが、脳のような構造化を軸とした検証機能がなく、意味を理解しないまま文章を合成するだけなのです。いくら文章を合成しても、意味理解がなければきわめて危険です。

このままAIも無制限に使えるようになったとしたら、子どもたちは物事を考えて判断する機会がなくなり、理解も浅薄なものになります。その結果、人の意見を聞いて譲歩したり、折り合いをつけたりすることもなくなって、自己主張や強弁ばかりが強くなるでしょう。こうした傾向はすでにSNSにおいて、大勢の人がフェイクニュースに流されたり、言ったもの勝ちのような投稿が散見されたりといった形で表れています。

学習指導要領の改訂によって学習評価も3観点となり、「理解」が消えてしまいました。「主体的に学習に取り組む態度」も大事なことですが、何をどのように理解しているかを確認・検証することが見落とされていると思います。

――学生とのやり取りの中で、デジタル化による弊害を感じたことはありますか。

十数年ほど前から、レポートが日本語になっていない学生が増えました。推敲してほしいと言うと、「推敲って何をするんですか?」と真顔で聞いてくる東大生が少なからずいます。少子化の中で自分の考えが間違っていることを指摘された経験が少ないという環境の影響もあるのかもしれませんが、自分の文章を客観視して冷静に見直すという経験がないまま成長してしまったのは、小さい頃からのスマホやインターネットの利用なども無関係ではないと思います。

国を挙げてAI投資が行われる中で教育のデジタル化も推進されていますが、とくに脳のあらゆる機能が未熟な子どもがデジタル機器やSNSに依存するのは危険です。オーストラリアでは16歳未満のSNS利用を禁止する法案が可決されましたが、英断だと思います。

教員が授業で意識したい、「入力を少なく、出力を多く」

――文科省の中央教育審議会に設置されたデジタル教科書推進ワーキンググループにおいて、デジタル教科書のあり方が議論されています。中間案では「デジタル教科書も正式な教科書」と位置づけ、教育委員会が紙・デジタル・ハイブリッドから教科書を選択する方向性が示されました。

私は一貫して、デジタル教科書の導入に反対しています。デジタル機器が紙に勝るというエビデンスはありません。アンケート調査では明らかに不足で、教科の理解度に対する違いを検証する調査はまだありません。

例えば、今やデジタル教科書にはQRコードによるリンクがたくさん貼られていますが、わからないことはリンク先に飛べばいいという状況では自分の頭で考えなくなりますし、何を読んでいるのかわからなくなってしまう恐れもあります。リンク付きテキストに関する活動は、認知的負荷を増大させ、学習を阻害させるという心理学研究の仮説もあります。とくに一文一文の理解を積み重ねて読む必要のある場合は、リンク先に移るたびに読みが浅くなり、それが全体の理解を妨げてしまう可能性があります。

しかもデジタルと紙のどちらを選ぶかは自治体に判断が委ねられるということは、そもそも子どもたちに紙の教科書を選ぶ権利がなく、その点も問題です。

――教員は授業を行ううえで、どのように言語脳科学の知見を生かすとよいでしょうか。

どの科目であれ、入力を少なくして出力を多くすることが基本です。デジタル教科書やインターネットの情報のように入力がたくさんあると、想像力を奪ってしまう可能性があります。自分で理解・解釈する余地がなくなってしまうのです。

そのため、教科書はできる限り薄くし、基礎的なことをきちんと理解したうえで自由に考えさせて出力させるのがよいでしょう。国語なら、教科書に出てきた作家の別の本を読んで新たな解釈をしてみるとか、自分がお勧めの本のよさを伝える文章を書いてみるなど、読書の時間を生かすことが大切だと思います。