習い事や旅行に行けない「体験格差」を保護者の自己責任にするのがまずい理由 家庭に「努力や工夫」を求めすぎていないか

日本に根強い「自己責任論」とお祭りにもある格差

このように子どもにとって大切な「体験」だが、その格差は年収によって如実に出ている。CFCが2022年に行った小学生の保護者2097人へのアンケート調査では、世帯年収300万円未満の家庭の子どもの約3人に1人が、 1年を通じて「学校外の体験活動を何もしていない」という。これは同じく小学生を持つ世帯年収600万円以上の世帯の同回答と比べて約2.6倍の数字だ(関連記事)。

親の経済的な状況が子どもの体験の多寡に影響し、将来の選択肢の幅にも関わってくる。それにもかかわらず軽視されてきた背景には、体験を「家庭の努力次第でどうにかなるもの」とする自己責任論が根強くある。

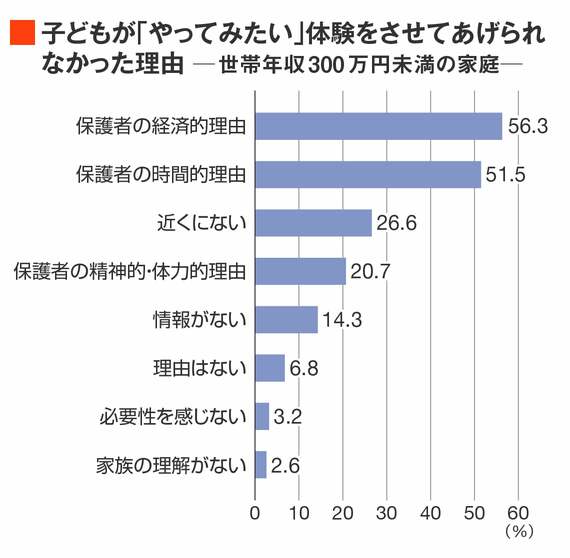

年収300万円未満の家庭で子どもに「やってみたい」体験をさせてあげられなかった理由として多いのは、「保護者の経済的理由」「保護者の時間的理由」だ。ここまでは想像にかたくないが、「保護者の精神的・体力的理由」「情報がない」という背景にも目を向けておきたい。

「お子様が学校以外の場でやってみたいと思う体験について、させてあげられなかった経験はありますか。当てはまるものがあれば、すべてお選びください」という設問に対して、「特にない」と回答した者を除いた1113名を対象に回答を求めた。そのうえで「前問で選択した活動について、させてあげられなかった理由を教えてください(複数選択)」と質問した回答結果

「お金がなくても工夫次第で体験はできるという人もいるかもしれません。ただ、体験を親の責任にすることが、まさに格差を生む要因なのです。無料で提供されているイベントを探し出すのにも時間や労力がかかります。

毎日働くことに精一杯で地域とのつながりを持つことができず、親同士の関係も築けず、情報がまわってこないと悩む方の声を聞いてきました。実際に話を聞くと、低所得家庭の親御さんたちは『自分が悪い』と感じていることが非常に多い。ですが現実には、彼ら・彼女らの努力だけではどうにもならない社会的要因が関係しているのです」(今井氏)

経済的に厳しい家庭では、交通費や宿泊費がかかる旅行や動物園・水族館などの文化的体験だけでなく、地域の行事やお祭りなどにも参加することが難しい場合がある。数十円、数百円単位で節約している中では、お祭りの屋台で使うお金も痛い出費となりうるからだ。

経済的な理由でなくとも、長時間労働や心身の不調などで体力的・精神的に余裕がなく、行事に付き合うのが難しいという家庭もある。働きながらひとりで子どもを育てている場合、習い事の送迎や付き添いの時間を捻出することは難しいだろう。

「低所得家庭の子どもたちにとっては、やりたいと口にすること自体が勇気のいることです。親が経済的に困難であることがわかっている子どもたちの多くは、サッカーがやりたいなどと気軽には言えないんです。やってみたいと思うこと自体を抑え込み、これが積み重なると、やりたいことを探すこと自体を諦めてしまう。体験格差の解決には、家庭の努力ではなく社会全体での支援が不可欠だと考えます」(今井氏)