保護者の学校クレームに「民間業者介入」へ、現場教員が感じる"不安"と"期待" 人材確保や業務増加、関係悪化には懸念の声も

保護者対応についての実際の負担感

小学校に勤務する女性教諭が、こんなことを言っていた。

「子どもたちと過ごす仕事そのものは楽しいんですが、保護者からのクレームがときに大きな心の負担で……。保護者の心無い言葉が思い出されて、土日もゆっくり休んだ気になれませんでした」

保護者からの不当なクレームは、教員の長時間労働を常態化させ、教職を敬遠させる一因でもある。文科省によれば、教員の平均残業時間は小学校で月41時間、中学校で月58時間と推計されている(文科省「教員勤務実態調査(令和4年度)【速報値】」)。

もちろんこの中には、持ち帰りの残業時間は含まれていないし、保護者からの理不尽な言動に心を痛めるなどして犠牲になった休日の時間など、カウントされようはずもない。

保護者対応に割いた労力が、結果として学校や教員の資質向上をもたらすものなら、受け入れられる教員も多いのだろう。しかし、保護者が担任に寄せる連絡の中には、苦情めいたものや理不尽なものもある。

これは運動会での1コマだが、私の同僚が徒競走のゴール地点で着順を確認していたところ、背後から保護者の怒声が響いたという。

「おい! そこ、どけよ。お前がそんな所に立ってるから、ウチの子が見えないじゃねえか!」

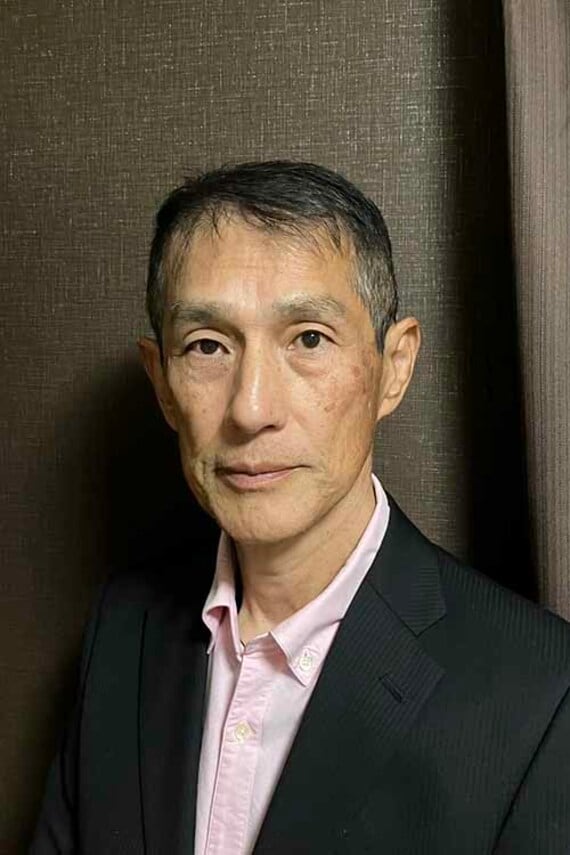

神奈川県内公立小学校、児童指導専任教諭、佛教大学研究員、日本獣医生命科学大学非常勤講師を歴任。『保護者クレーム劇的解決「話術」』(中央法規)、『学校に蔓延る奇妙なしきたり』(草思社)など著書多数。Instagram(hiroshi_saito4649)にて、保護者対応をはじめ教育関連の情報も投稿

(写真は本人提供)

当然、同僚には着順を付ける任務があるため、ゴール地点からは動けない。競技が終わるまで、「再び罵声を浴びせられないだろうか」と生きた心地がしなかったそうだ。

だが、話はこれで終わらない。競技が終わると、保護者は「なぜあそこに立つ必要があったんだ?」と同僚に詰め寄り、ものすごい形相で迫って来た。怒りを収めてもらうのに、ものすごく時間がかかったそうだ。