保護者の学校クレームに「民間業者介入」へ、現場教員が感じる"不安"と"期待" 人材確保や業務増加、関係悪化には懸念の声も

そもそも教員側は、保護者との連携も、本来は子どもたちのために向かうべきものだと心得ている。そのため、「保護者と話し合う機会を外部に委託してしまってよいのか?」「話し合いこそ保護者と信頼関係を築くチャンスなのでは?」と考える教員も少なくない。私としても、すべての連携を一律に民間業者に丸投げすることは避けたいと考えている。

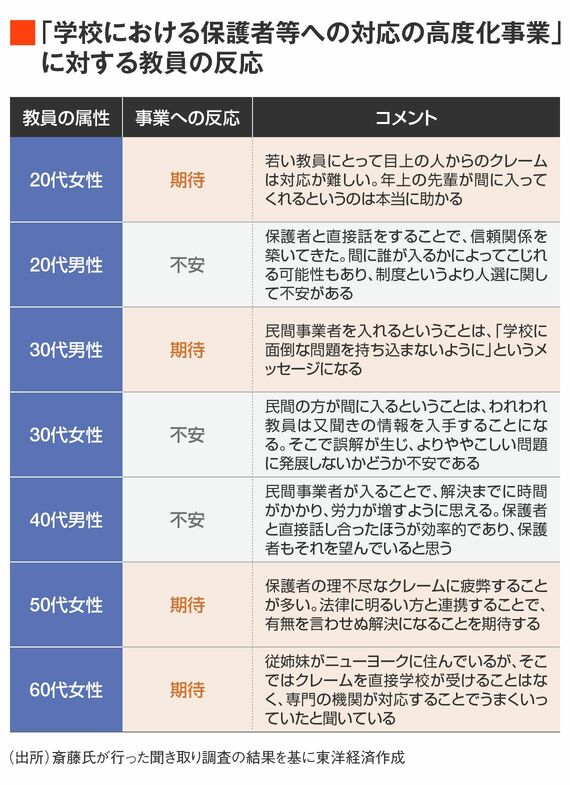

この点、現場の小学校教員たちに、本事業への感想を聞いてみた。すると、下のように期待と不安に分かれる結果が得られた。

神奈川県内の小学校に勤務し、私とともに保護者対応の研究をしている大田啓嗣総括教諭は、教員の評価が分かれる理由をこう指摘する。

「教員の業務は、授業準備のほかにも、子どもたちのノートや作品の評価や、テスト採点、定例の職員会議や研修など、数多くあります。さらに、学校運営に係わる業務(校務分掌)や、学校内外に提出する書類も、山のように抱えています。その結果、担任するクラスの仕事は一番後回しになってしまうケースが多い。教員は皆、『もっと子どものために仕事をしたい』と切に願っています。だからこそ、保護者のクレーム対応という、時間も気力も割く業務を外部機関が請け負ってくれることには賛成です。

一方で、外部機関と連携すること自体が、報告・連絡・調整などの業務増加につながっている実情も否めません。本事業はまだ始まっていないため、あくまで推測の域を出ませんが、外部との連携で予期せぬ仕事が舞い込む可能もあります。また、第三者が間に入ることで、保護者との関係がこじれてしまうという懸念もあるでしょう」

保護者対応を民間業者に委託することの是非は、まだわからない。結果として教員の仕事量が増えてしまうかもしれないし、保護者との関係がさらにこじれてしまうかもしれない。ただ、これまですべて学校任せだったことは事実だ。頼みの教育委員会は「学校ごとに頑張ってください」というスタンスで、本気で学校に介入する余裕もなかったと思われる。それがついに、思い切って民間の手を借りようと舵が切られたのだ。

もちろん、人材を確保できるのかという懸念はある。元校長や元教員らを活用するとして、彼らにいったい何ができるのか。現場で有効な解決策を示せなかった人物が、民間の立場になって突然解決力を身につけるとは思えない。絵に描いた餅になる可能性もあるだろう。

それでも、私は一歩踏み出したことを評価したい。本事業からは、保護者対応を学校だけの問題にせず、民間の力を借りてでも解決しようという意思がうかがえる。仮に、外部の力がうまく機能しなかったとしても、そのこと自体がまた大きな問題提起となるだろう。私は、それはそれで良いと考える。現状を改善しようとする姿勢に期待するとともに、この問題が社会全体で広く考えられるようになることを願ってやまない。

(注記のない写真:webweb / PIXTA)

執筆:齋藤浩

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら