保護者の学校クレームに「民間業者介入」へ、現場教員が感じる"不安"と"期待" 人材確保や業務増加、関係悪化には懸念の声も

ほかにも、次のような苦情を受けたことがある。

「先生。どうしてウチの子が合唱コンクールのピアノ伴奏の選考からもれたんですか?」

「先生。ウチの子ばかり注意しないでください。これでは、とても平等に子どもを見ているとは言えません」

正直に答えてよいのであれば、いずれも回答は簡単だ。ピアノ伴奏者になれなかったのは、他にもっと上手な子がいたから。その子ばかりを注意するのは、注意されるようなことを何度もするからだ。だが、真実をストレートに伝えることは難しく、言葉を慎重に選んで対応しなくてはならない。そこまで気を使っても、しまいには「先生のことは信用できません」と言われることもある。

このような現状で、「無用な保護者対応に割く労力を削りたい」というのは多くの教員の本音だ。授業準備やプリントのコメント作成など、もっと子どもたちに関わることに労力を割きたい。

だが実際の日常は、保護者対応に多くの時間を取られている。本来教員にとって最優先ではない業務に、真っ先に取り組まなければならないという事実が、教員の職務に対するモチベーションを下げているのだ。

どのように民間事業者が保護者対応に介入するのか?

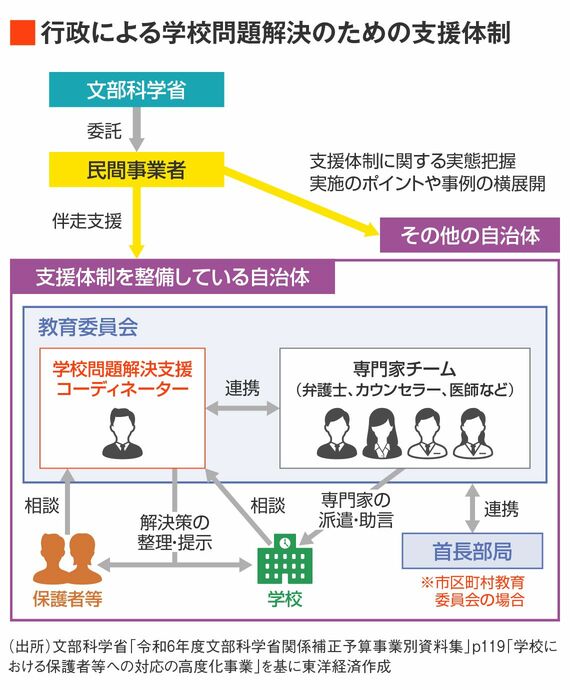

文科省は、学校に対する支援体制として、『民間事業者に委託し、都道府県・市区町村において、学校だけでは解決が難しい事案の解決のため、学校や保護者から直接相談を受け付ける体制』を構築するとしている。

具体的な事業は、『教育委員会・学校と連携し、保護者等から学校に対する電話やチャット等による連絡の一義的な対応を委託して整理・分類すること等を通じ、学校では対応困難な案件を行政によって早期対応する』となっている。

ただ、民間業者と言っても、誰でも構わずメンバーに入れるということではないらしい。文科省が『経験豊かな学校管理職OB等の活用も含め、さまざまな専門家と連携した行政による支援が必要』と指摘していることから、学校の事情に詳しい人材で構成されるであろうことがわかる。

つまりこれは、学校とは別組織の中に、学校や学校教育に詳しい人材が存在し、教育委員会や専門家チーム(弁護士、カウンセラー、医師など)、学校等と連携しながら、保護者の対応にあたる民間チームを組織しようという構想なのだ。

これまで、民間業者が学校教育に介入してくることはなかった。「学校に関することはすべて学校内で解決しよう」という考えが主流だったからだ。現場から外部協力を期待する声があがっても、「スクールロイヤーが各校に配置されるといいね」「スクールカウンセラーが保護者の不満の受け皿になってくれたら助かる」などと、あくまでも“学校の中に誰かが入ってくる”という意識があった。

それが今回、民間事業者に委託するという提案がされたのである。“ついに一線を越えた”という感覚だ。現状何とも言えない段階だが、「具体的にどんな形になるのだろうか?」と、期待と不安が入り混じった気持ちであることは間違いない。

現場教員の受け止め方は「期待派」と「不安派」に分かれる

一方現場はというと、まだ各市町村で『学校における保護者等への対応の高度化事業』が始まっていないので、本事業に対する関心は薄い。だが、現場教員には、保護者対応を円滑に進めたいという切実な願いがある。精神的負担が減るうえ、授業準備など本来の業務に時間を割けるようになるのであれば、願ったり叶ったりだろう。