教員の「教育力」評価、ファカルティ・ディベロップメント進まない大学の行く末 「学生がどのくらい成長できるか」がポイントに

それにより教員にも、授業以外のカリキュラムや学習支援、学生サポートなどが義務化されるなどFDとSDの範囲が広くなるとともに、大学院生の指導補助者(ティーチング・アシスタント)への研修も義務規定となった。

第三章 教員組織

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第二十五条の三 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

第九章 事務組織等

(研修の機会等)

四十二条の三 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第二十五条の三にする研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

第三章 教育研究実施組織等

(組織的な研修等)

第十一条 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3 大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

質保証の観点から、授業を補助させること等ができる当該大学の学生その他の大学が定める者について、研修を実施することを新たに義務付け。また、教職協働の促進の観点から、改正前の大学設置基準上では離れた位置に規定されていた SD・FD 関係の規定も集約。

出所:大学設置基準を一部抜粋

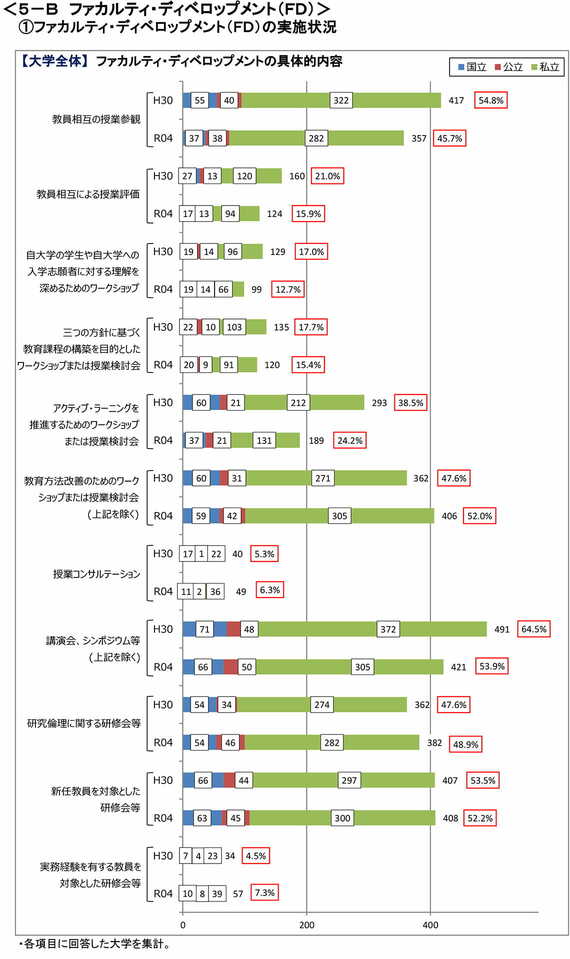

では、具体的にFDでどんなことをやっているのか。文部科学省の調査によると、講演会・シンポジウム、新任教員を対象とした研修、教育方法改善のためのワークショップまたは授業検討会、教員相互の授業参観を実施している大学が多い(文科省「令和4年度の大学における教育内容等の改革状況について(概要)」)。

「例えば、新任教員に対して、大阪大学では3年間で30時間、愛媛大学では70時間の研修を義務化しています。欧米の大学では、研修を受けなければ終身雇用資格(テニュア)を付与しないのは一般的なことですが、日本では大学院を出たばかりの新規採用教員にテニュアを与えてきました。昨今は任期付き教員も増えていますが、研修を受けなくてもテニュアを付与している大学が今もあります」

日本では「教員の教育面での業績評価」が機能していない

前述の文科省の調査では、FDに関するセンターなどの組織を設置している大学は79%におよぶ。だが、日本の大学におけるFDの取り組み状況は低調だと佐藤氏は嘆く。

「私のようなFD専任の常勤の教員は非常に少ないのが現状です。そのため、多くの大学では外部から講師を一時的に呼ぶことになります。アメリカでは、昇進や転職を控えた教員が駆け込み寺のようにFD担当教員に相談に来ることが多く、個別の授業コンサルテーションも活発に行われています。その理由は、教員の教育面での業績評価が細かく厳しいからです。一方、日本でも教育業績評価はやってはいるものの、よほどのマイナス評価でない限り、問題になりません。日本でFDが広がらないのは、教員の教育業績評価がきちんと機能していないことも大きな要因です」