大学入試の小論文「データを正しく読む力」が試される、対策とポイント 社会的課題のデータを使って議論する授業を

このため、小論文のテーマには日本が直面する課題を取りあげて作問したり、面接でもそうした課題に関する質問をしたりすることが多くあります。そして、与えられたテーマについて、自分の考えを矛盾することなく答えることが求められます。

こうした与えられたテーマについて自分の考えを述べるスタイルの問題への対応はそれほど難しくなく、自分たちが住む社会についての問題意識を持っておけばよいでしょう。

ただ、最近増えてきている、そして今後も増え続けるであろう問題形式には、少し注意が必要です。

それは数字や文章などの資料、つまりデータが与えられて、それを使って論理的に考える問題です。これまでのように「自分はこう思います」という主張ではなく、客観的なデータに基づいて結論を導くスタイルの問題が増えてきているのです。

データの使い方次第で印象が操作されることに注意が必要

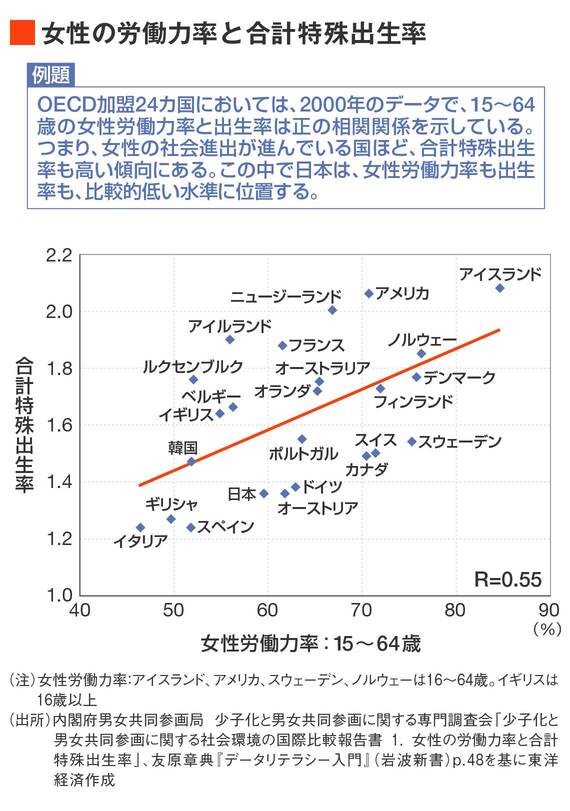

例えば、次の例題を考えてみましょう。「少子化が懸念される日本ですが、図を見ると、女性の社会進出が高い国ほど出生率も高い傾向があります。このため、男女雇用の機会均等を推進して女性の社会進出が進めば少子化が緩和されると言ってよいでしょうか。ここにある情報(つまり図)のみに基づいて○○字以内で記述しなさい。」

相関関係は因果関係とは違うことを理解しているかを試す問題です。実は、図からだけでは、女性の社会進出が進んだから出生率が高まったとはいえません。例えば、保育施設が整備されて、女性が働きやすくなったり、子どもを産みやすくなったりしたとすると、保育施設の整備が原因で、女性の社会進出と出生率の増加は2つとも結果になるからです。

この例題は『データリテラシー入門:日本の課題を読み解くスキル』(岩波ジュニア新書)からの引用なのですが、世間一般では誤った議論をよく見かけます。図を見ていると女性の社会進出が進めば少子化が緩和されるように思ってしまうかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

次の例題はどうでしょう。「環境に配慮した取り組みが企業に期待される中、2030年までに、企業Aは自社の製品の製造過程で排出される温室効果ガスの65%削減を、企業Bは20%削減を目標として掲げています。65%>20%より、企業Aはライバルの企業Bよりも温室効果ガスの削減に積極的だと言ってよいのでしょうか。」

これは基準に関連する問題です。何かを比較する時には同じ基準を使わないと意味がありません。

例えば、企業Aは自社の温室効果ガス排出量がピークであった1980年の排出量1500トン、企業Bは直近2020年の700トンに比べて、年度の排出量をそれぞれ35%(=100―65)や80%(=100―20)の水準にまで下げる目標を掲げているかもしれません。

仮に1980年の企業Bの温室効果ガス排出量が5000トンであり、これまでにも排出量の削減努力をした結果が2020年の700トンだとすると、2030年の排出量を560トン(=700×0.8)にするということは、88.8%(=(5000-560)÷5000)の削減目標となります。

65%と20%を比べると企業Aのほうが削減に貢献している印象を受けますが、65%と88.8%を比べると明らかに企業Bのほうが削減に貢献しています。同じ基準年を使わないと意味のある比較ができないのがわかります。