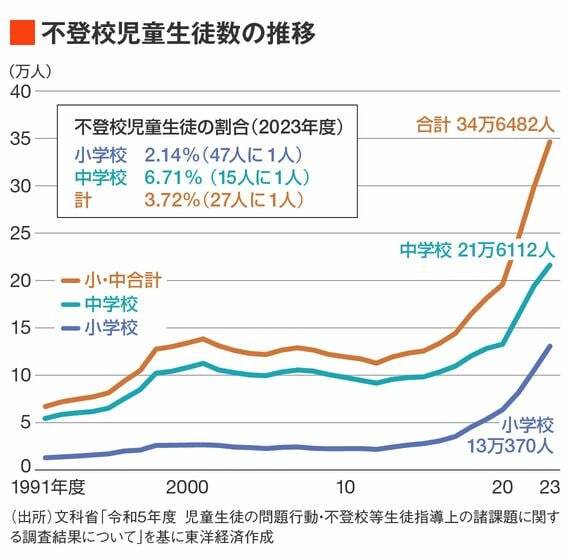

不登校が過去最多を更新、1年で4万7000人増加

最新の不登校児童生徒数が発表になりましたが、過去最多といわれた前年度からさらに4万7434人(15.9%)も増加し34万6482人。11年連続の増加となっています。これは、文科省の不登校の定義に当てはまる数なので、不登校気味だったり、登校はするが教室には入らない子どもも含めると、潜在的な数はもっと多いと思われます。

さらに、基本的には教室で過ごし、皆と同じことをしているが、「毎日心の中では学校に通いたくない・学校がつらい・嫌だと感じている」形だけ登校の子どもたちも、不登校の子どもと同程度いるといわれています(認定NPO法人カタリバ「不登校に関する子どもと保護者向け実態調査)。

不登校の理由はさまざまですが、小中学生共に無気力や不安が最も多く、「学校に行こうとすると体調が悪くなる、疲れる」など不登校の子は「体調に異変をきたす」項目を多く選択しています。

日本の小学生の98.1%が公立小学校に通っており、日本全国どこにいても同じ教育が受けられるというよさがある一方、この選択肢の少なさが不登校の増加など、さまざまな問題へとつながっている面もあるでしょう。

新しい選択肢の学校も増加

不登校の児童生徒の増加に呼応するように増えているのが、フリースクールやオルタナティブスクールなど学校外の居場所や学びの場で、全国に500以上あるといわれています。

両者の定義は明確ではありませんが、フリースクールは不登校支援を主な目的としており、傷ついた子が、不安を刺激されずにいられる家庭外の居場所。それに対してオルタナティブスクールは、「オルタナティブ(alternative)」が「主流の方法に代わる新しいもの」という意味なので、公立でも私立でもない、フリースクールでもインターナショナルスクールでもない、「新しい選択肢の学校」ととらえます。

昨今、従来の画一的な教育から距離を置き、「子どもたちの個性やクリエイティビティを大切にしながら、不確実な社会を生きていく力を身に付けよう」というビジョンを掲げる新たなオルタナティブスクールが続々と誕生していて、不登校だけでなく、既存の学校に疑問を持つ保護者の関心を集めています。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子どもたちの笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWebまで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

とはいえ、新しい選択肢であるオルタナティブスクールを選ぶ人はまだまだ少数派。「それぞれのスクールにはどういう特徴があるの?」「どこのスクールも魅力的だけど、どんな基準で選んだらいいの?」「リアルな話を聞いてみたいけど、身の回りに通わせている保護者がいない」という声もあるということで、初めて全国のオルタナティブスクールが集まったフェスが開かれたので、その様子を取材しました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら