精神疾患で休職の教員、「全国最多の沖縄県が信頼回復へ」現在地と本気の対策 全国平均の約2倍のなぜ、見えてきた新たな課題

2023年度から文部科学省によるモデル事業を実施

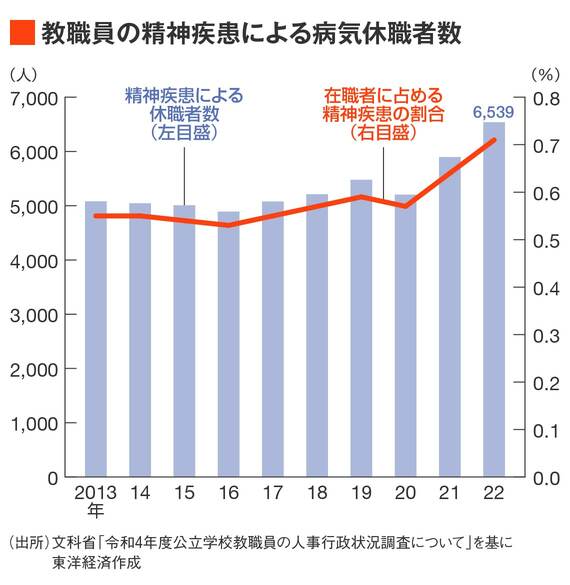

文部科学省によると2022年度の教育職員※(以下、教職員)の精神疾患による病気休職者数は過去最多の6539人で、2021年度の5897人を642人も上回った。2年連続過去最多の病気休職者数を記録していて、中でも20代など若い教職員の割合が高くなっているという。

文科省は改善のために、以前より下記のメンタルヘルス対策のいっそうの推進を行ってきた。

② 健康障害等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置・教職員への周知など)

③ 復職支援の取り組みの推進(復職プログラム実施中の状況把握、復職後の経過観察など)

④ ストレスチェック等の取り組みの推進(ストレスチェック及び結果に基づく面接指導など)

⑤ 医師等による健康管理の推進(医師による面接指導の適切な実施など)

しかし、このような対策をしても病気休職者数は増え続けている。教育研究家の妹尾昌俊氏によると、これらの対策が推進されたとしても、ラインケアに頼りすぎて管理職が教職員のメンタル不調を助長する、産業医が配置されていても辛いときに見ず知らずの人に相談できない、サポートスタッフが配置されても解消できないほどの人員不足などが起きており、まだまだ解決への道は遠いという。

「病気休職者数が増え続ける原因の1つは教員不足です。病気休職者が増えると残された教職員の負担が増します。小学校教員のうち約41%は忙しさによる深刻な寝不足に悩んでいて、それが原因でメンタル不調や不眠が起き、子どもと教員の間にトラブルが増加。それにより病気になり、休職するというループが起きています」(妹尾氏)

このような現状を受け文科省は解決へ向け、2023年度より新たな施策を実施している。文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課課長補佐 鏡味佳奈氏は、こう話す。

「2023年度から新たに、公立学校教員のメンタルヘルス対策の調査研究事業を立ち上げました。専門家と協力しながら病気休職の原因分析や、メンタルヘルス対策及び労働安全衛生体制の活用などに関するモデル事業を実施。そこから事例の創出や効果的な取り組みの研究を行っています。

2023年度に実施したのは、沖縄県教育委員会を含む4自治体です。具体的な取り組みとして『困難な業務への取り組みについて、知見を持った専門家を招き対策を考える』『管理職にラインケアの研修や啓発を実施し、ストレスチェックの受検率向上に取り組む』『ストレスチェックの結果を校内で活用する』『オンラインを活用した相談体制の実施』『保健師や精神科医をオンライン相談窓口に配置、休職者への面談』などを行っています。現在は取り組みを検証しながら、効果的な事例を推進できるように進めています」