6月も要注意、若手から管理職まで知っておきたい「教員のメンタルヘルス対策」 年代問わず増えている「職場や保護者」の悩み

多い「適応障害」、若手教員の発症も増えている

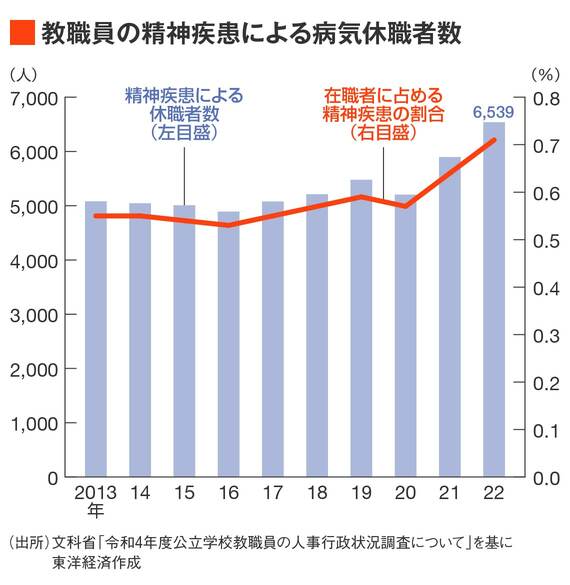

――文科省の「令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査」では、精神疾患による病気休職者数は6539人と過去最多となり、20代から40代が多い結果となりました。とくに20代の割合が増え、小学校の教員の割合が高いです。三楽病院は教員の受診患者数が全国で最も多いそうですが、精神科医として教員を診察している立場から、この結果をどうご覧になっていますか。

あまり違和感はないですね。50代が少ないのは意外ですが、当院でも精神疾患で受診される教員の割合は20~40代で高く、20代が増加しています。

うつ病は40代以上が多いですが、実は精神疾患で当院を受診される方のうち、うつ病が占める割合は必ずしも高くはなく、教員でも2割を切ります。最も多いのは、全体の7~8割を占める適応障害。年代を問わず見られ、とくに若手教員が過重労働をはじめとする業務の負担によって発症するケースが増えています。学校種で見ると、当院でも高校の先生方に比べて小・中学校の先生方の精神疾患の割合が高いです。

――休職発令後の状況はいかがでしょうか。文科省の調査では、復職者が39.9%、引き続き休職する人が40.7%、退職者が19.4%となっています。

当院でも同様に、退職される方が2割程度います。退職後の進路はさまざまで、学校での補助的な仕事や学童など教育関係の仕事に就かれる方が多いですが、中には絶対に学校関係だけはいやだということで、まったく違う仕事を選ばれる方もいらっしゃいますね。

「大人との関係」が背景にあるケースが増加

――文科省が令和4年度に行った「教員勤務実態調査(確定値)」の分析結果では、「在校等時間が長い」「年齢が若い」「担任する学級に長期欠席者(不登校)が在籍している」教員ほど、相対的に心理的ストレスの状況が悪いと指摘されています。こうした傾向も実感されていますか。

公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 精神神経科部長

東京医科歯科大学医学部卒業。大学病院、民間精神科病院等での勤務を経て、1998年より三楽病院精神神経科勤務。2007年より現職。2016年より東京都教職員総合健康センター長。東京都教育庁委嘱医。東京医科歯科大学臨床教授。著書に『月曜日がつらい先生たちへ 不安が消えるストレスマネジメント』(時事通信社)など

(写真:本人提供)

やはり若手教員の方は、学校に残って長時間仕事をすることが多く、「若いからできるはず」「若いから経験を積みなさい」と言われ、断れない仕事が増えているように見えます。その結果、限界を超えてしまうケースは多いです。

不登校の対応に関しては、児童はもちろん、保護者にも気を使わなければならないため、負担が増すのだと思います。自分が担任している間に新たに不登校が発生すると、学級経営にもすごく神経を使うと聞きます。