日本初「全小中学校に作業療法士」、発達や学習の悩みに寄り添う飛騨市の挑戦 診断がなく相談先がない子たちにも支援が届く

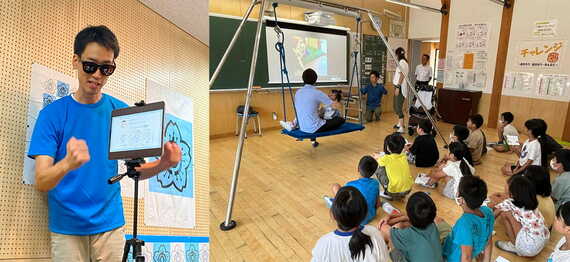

学年・学級単位の関わりとしては、学級活動などの時間を使ってワークショップを行っている。その内容は、「作戦会議」と称して児童生徒が自分の目標とそれを実現するための作戦を立てたり、自身の扱い方を考えるマインドフルネスのプログラムを行ったりとさまざまだ。

(写真左:奥津氏提供)

個別相談は、学校作業療法室で行っている。児童生徒とその保護者、先生の三者は、診断や障害の有無に関係なく相談できる。

「個別相談では、先生から『この子が気になる』『頑張っているのにうまくいっていない』と支援の依頼を受けるケースのほか、本人が希望して対応するケースがありますね。子どもたちの間では、僕は“一緒に作戦を立ててくれる作戦マン”。そこでも子どもが問題解決に向け、主体的に作戦を立てて行動できるよう支援を行っています」(奥津氏)

診断が下りにくい「DCD」の子どもの支援も

これまで具体的にどのような相談を受けてきたのか。

例えば、友達とのトラブルが絶えない児童。休み時間や給食の時間なども含めて観察すると、周囲と仲良くなりたいものの相手の表情や空気を読むのが得意ではなく、距離を詰めすぎてしまう傾向があった。

そこで奥津氏は、どうしたら周囲と仲良くなれるかという作戦について、イラストと文字で状況を可視化しながら児童と一緒に考えた。すると、「ここに触られると相手は嫌な気持ちになる」「相手との間に、腕を伸ばした程度の距離をあけるといい」という気づきに至ったという。それを担任とも共有して振り返りを続けたところ、トラブルが減って周囲と遊べる時間が増えたそうだ。

(写真:奥津氏提供)

朝起きられず、学校に行きたくても行けない生徒に対しては、普段の身体の動きや周囲とのコミュニケーションの様子、朝の覚醒状態を確認。すると、朝の覚醒が上がりづらく、週明けや連休明けはとくに覚醒が上がりづらい傾向が見えてきた。そこで奥津氏は、「君は週末に向けて調子が上がっていくんだよ」と図で説明。さらに家族とも相談し、休日でもアクティブに過ごす時間を設けるようにしたところ、その後は学校を休むことが減ったという。

現在、奥津氏は臨床心理士と一緒に学校訪問を行っており、学校での活動内容は各校の特別支援教育コーディネーターが調整を行っている。現場の実情に合わせ、通級の時間を個別相談や指導に充てるなど、通級と連携した体制を取る学校もある。

「先生が『この子はちょっと気になるな』と感じるのは何かしら理由があるもの。OTは身体や心、さらには背景にある人間関係や家族関係などさまざまな角度から見立てを行い説明するので、先生は子どもへの理解が深まり、子どもは気持ちが軽くなるなど、スッキリするようです。もやもやしたものが解消されるといった声をよくいただきますが、学校の中に入らせていただけるからこそ、できることだと思っています」(奥津氏)