母語・日本語ともに課題のある「ダブルリミテッド」を防ぐ教育に必要な視点 元教員が中心となって活動する「にわとりの会」

これからも増える「国を越えた転校」を経験する子どもたち

継承は時間軸のつながりだが、もう一つ、地域や人のつながりも重要だと丹羽氏は考えている。

「今は共働き家庭や核家族が増加し、PTAなども以前ほど盛んではありません。昔は昔でもちろん問題はありましたが、こうしたつながりによってさまざまな支援が生まれていたことも事実です。愛知県は早くから多くの外国人を受け入れてきた歴史がありますが、その知見をつないでいくことも、地域の今のつながりを作っていくこともどちらも重要です」

また、外国人の子どもの支援において、大きな役割を果たすのが全国のボランティア団体だ。例えば保護者との連絡には、学校だけでなくボランティア団体が関わっていることも多い。丹羽氏は「日本では、外国人の集住地がスラム化してしまうようなことが抑えられていますが、これも全国のボランティアの努力によるところが大きいと思います」と続ける。

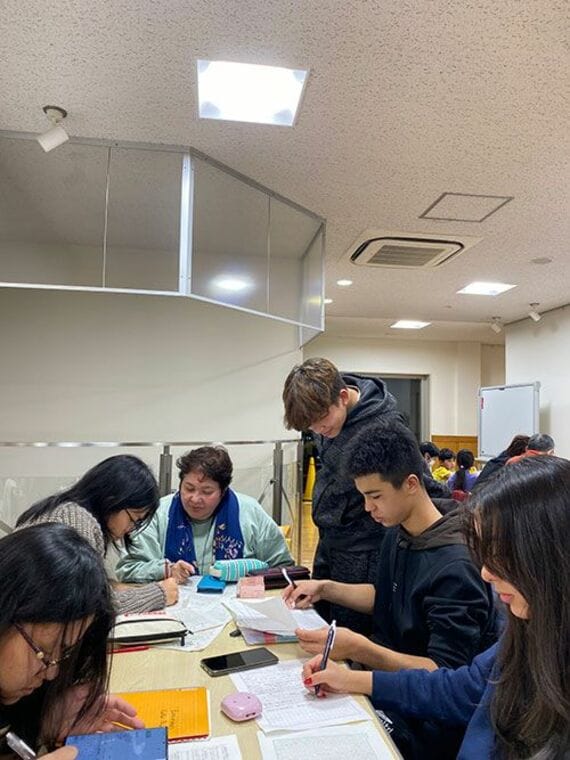

しかし専門家でない善意の市民の活動だけでは、子どもたちの学びに系統性が生まれにくいという課題もある。だからこそ、学校と地域、ボランティアがより密接に連携していく必要があるのだ。

(写真:丹羽氏提供)

「子どもたちは自分のチョイスではない外国での生活を強いられ、親や大人に振り回されるつらさがある。これは移民や難民でも、恵まれていると思われやすい帰国子女でも同様です。子どもにとっての転校は隣町でも大変なことなのに、彼らは『国を越えた転校』をさせられているのですから」

今後、こうした子どもたちはさらに増えるだろう。丹羽氏は「適切なケアがなければ、彼らの心は壊れかねない」と危機感を語るが、しかし希望もある。小牧市周辺では、丹羽氏らが教えた子どもたちが成長し、ボランティアとして戻ってきてくれるという「継承」も起きているそうだ。

「私たちが教えた人が次の人に教えてくれる、この連鎖をどんどん作っていきたいですね。『どうせ俺たちは』と言うような子どもだって、本当は伸びたい気持ちがあるのです。毎日学校に行くのも、先生が出した宿題をやりたがるのもその表れ。学びたいと思う人がいる以上、私たちはそれに応えていきたいのです」

(文:鈴木絢子、注記のない写真:Kana Design Image / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら