母語・日本語ともに課題のある「ダブルリミテッド」を防ぐ教育に必要な視点 元教員が中心となって活動する「にわとりの会」

「例えばスペイン語を母語とする4年生の児童に日本語を教えるなら、スペイン語を介したほうがよく伝わります。このカードでは子どもが持っている母語のリソースを活用して、意味と漢字を結びつけて理解できるようにしました。母語の読み書きが十分でない子どもにとっては、母語のトレーニングにもなるように考えてあります」

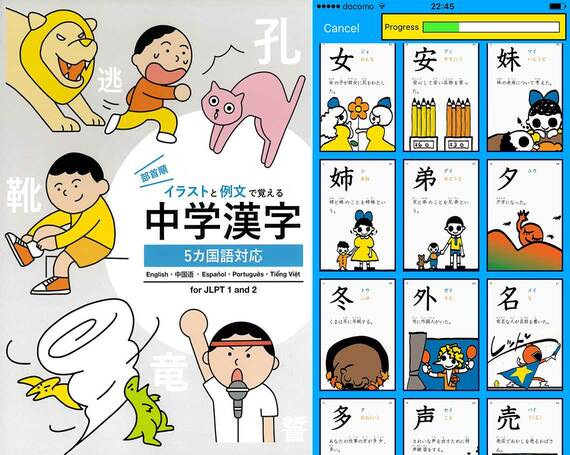

(写真:丹羽氏提供)

丹羽氏は30年以上学校でひらがなや漢字を教えてきた経験から、ある地点でつまずく子どもが、その前のどこの段階が抜けているのかを推測することができた。最初は何とかサバイブするためのやさしい日本語を目指そうかとも考えたが、「入り口はそれでもいいけれど、そのままでは学習言語にならず、進学や就職といった未来への発展が難しいと感じた」という。

「目指すのは、いわば『疑似日本人状態』を作ることです。外国人の多くの子どもたちは、すべての漢字をひとつずつ、系統立てることもなくバラバラに覚えています。でも私たちは、『くさかんむり』や『さんずい』などの部首で意味を想像したり、つくりから予想して知らない漢字を読んだりすることもできます。この漢字カードで字の形と意味を一緒に理解した子どもたちは、その日本人的な漢字の読み解きができるようにもなるのです」

2年生の壁を越えるために作ったものなので、最初は漢字の基礎と仕組みを学ぶ1・2年生向けのカードしか用意していなかった。しかし子どもが成長すると「先生、次の学年のかんじカードはないの?」と問われるようになった。リクエストに応じて追加することを繰り返し、結局6年生向けまでカードをそろえ、現在は中学生向けの冊子も用意している。

教育現場でも地域社会でも…課題は「継承」が途絶えること

今、丹羽氏が課題に感じているのは、さまざまな「継承」が途絶えつつあることだ。

「学校の先生方は本当に忙しくて、『普通』を回すだけで精一杯です。タブレットの導入や、家庭との連絡のデジタル化は、日本語を理解できない人たちにとってますますわからないことが増える要因にもなっています」

団塊世代の退職や若手の人手不足といった問題も相まって、ノウハウの継承もされにくい。国際教室などで外国人の子どもと接する教員と、そうではない教員との間でも、やはり知見の交換は難しい。丹羽氏は現役時代に経験したことを語ってくれた。

小学1年生のある外国人児童が、教室でおもらしをしてしまった。保健室に替えの下着が常備してあるのでそれを使うように担任が話しても、児童は動かない。困った担任は丹羽氏と通訳を呼んだが、母国語で説明しても、子どもは頑なに「いやだ」と言う。この小学校では、保健室の下着を使った場合、新しいものを買って返却する決まりになっていた。それをふと思い出した丹羽氏が「お金はかからないよ」と言ったところ、子どもは「それなら」と下着を替えることを受け入れたのだ。

「担任教員は、子どもが下着を替えようとしないのは日本語が正しく理解できないからだと思っていたようです。あるいは、発達に何かしらの問題がある可能性を考えたかもしれません。しかし実際には、この子どもは保健室の仕組みも理解していたし、家庭の経済事情も考えていた。単なる言葉や発達の問題ではないことがわかりますね。しかし、彼らが何に困っているかを私が想像できるのは、現場を長く見てきた経験があるからに他なりません。こうしたことも、若い先生方に意識的に受け継いでいく必要があるでしょう」