不登校のオンライン学習、出席扱いに比べ「成績評価への反映」が浸透しない訳 壁となる「学校で受ける定期テスト」「校長判断」

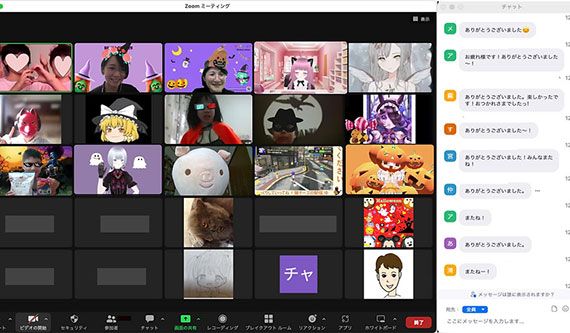

(写真:クラスジャパン小中学園提供)

また、通信制高校が増えている背景も大きいようだが、通信制高校に進学する受講者が多い。通信制高校に行くことをすでに決めていて、クラスジャパンを選ぶ中学生も少なくない。学校と連携して出席扱いにもなるので、「ある意味、通信制の小中学校になっている」と小幡氏は言う。

「高校には以前から通信制がありますが、コロナ禍前までは小中学校にはオンラインの選択肢はほぼありませんでした。だからこそクラスジャパンは設立されたわけですが、とくに居場所の選択肢が少ない地域の子どもたちこそ、積極的にオンラインを活用してほしい。一般的に地方にはフリースクールは数カ所しかありません。僕も和歌山県で生まれ育ちましたが、自転車で通える場所に自分に合ったフリースクールがあったのは奇跡的なこと。たまたま恵まれていただけなんです。オンラインによる教育がもっと充実していけば、都会と地方の教育格差是正にもつながっていくはずです」

不登校だった小幡氏は、自分の「得意」を生かして社会に出た。子どもの頃からゲームが大好きで、大会で活躍するうちに14歳頃からイベントの運営なども引き受け始め、高校3年生で起業。地元の観光を支援するSNSマーケティングやイベント制作などを手掛けるようになった。

その間、高校は夜間の定時制で学び、和歌山大学観光学部に進学。2017年には高野山で「地方創生会議」を成功させ注目を集め、Global Shapers(ダボス会議が認定する世界の若手リーダー)にも選出された。地方創生や地域活性化を軸に活動を続け、今は自身の不登校経験を生かそうと教育分野のビジネスにも力を入れている。

そんな小幡氏は、「これからは学校という箱にこだわる必要はない」と語る。

「確かに昔は、学校にさえ行けばコンテンツがすべて用意されているという箱としての価値があったので、不登校の子は学校に復帰したほうがよかった。しかし、今はオンラインで家でも学べます。僕が不登校だった頃に比べて、今は何でもできるなあと羨ましく思います。不登校を悲観的に思う必要はありません。学校に行けず悩んでいるお子さんや親御さんは、もっと気楽に考えてほしいですね。学習環境の変化を理解したうえで、どのような学びがベストなのかをゼロから再構築していく時代ではないでしょうか。学校の先生方にも、『学校で受ける定期テスト』を前提としない評価をお願いしたいと思います」

(文:國貞文隆、編集部 佐藤ちひろ、注記のない写真:Mills/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら