そもそも、何のためのまとめか?

今回のまとめは、なぜ出されたのだろうか。実は、このもっとも基本的な問いが重要なのだが、文科省等の説明や動きの一部には、はたして何のためのまとめなのか、あいまいになっている印象を受ける。

例えば、調整額のアップは手段の1つであり、それをやること自体が目的ではないはずだ。また、目的に照らして、対策が十分か、あるいは副作用や費用対効果などの点で優れた方策と言えるか議論されたほうがよいと思うが、どうしても報道やSNSでは、給特法という、これもまた手段の1つに注目が集まりがちだ。

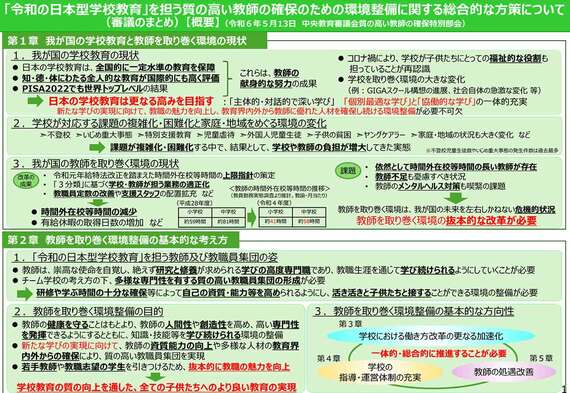

審議のまとめ本文では、次の記述がある。

子供の学びを支える教師は公教育の要であり、教師の質や量は子供たちへの教育の質に直結するため、現在の教師を取り巻く環境を改善しなければ、我が国の教育の質の低下を招きかねないと考えられる。このため、このような教師を取り巻く環境は我が国の未来を左右しかねない危機的状況にあると言っても過言ではない。

出所:文科省「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)p.7

かいつまんで申し上げれば、現状を放置すれば、優秀な人材が教員を目指さなくなり、それは子どもにとっても日本の未来にとってもよくない、という認識だ。

だから、「質の高い教師の確保」というタイトルになっているのであろう。人手不足は日本のあちこちの業界で起きているので、学校教育にだけ人をよこせというわけではないが、教員の環境への投資は、子どもへの教育に直結し、ひいては社会に影響するという話だ。

教師が「魅力的な職」になるための3つの条件

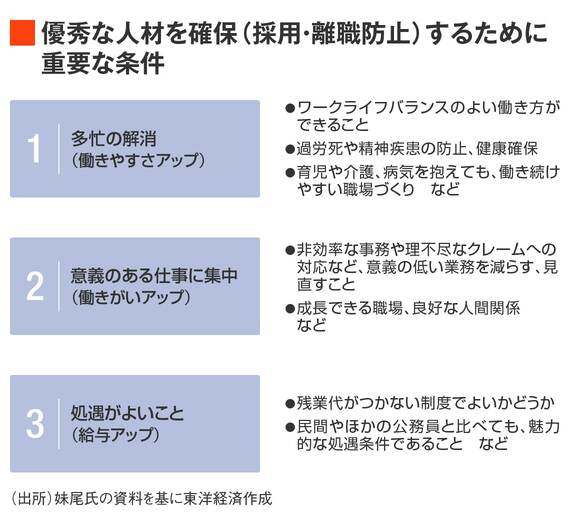

「質の高い教師」あるいは「優秀な人材とはどんな人のことを指すのだろう」という議論を始めるとややこしくなるので、ここでは深入りしないが、優秀な人材にもっと来てもらうためには、何が必要だろうか。

大学生向け調査(関連記事)などを参考に、また一般常識に照らしても、とくに重要な条件は3点あると、私は考える。①多忙の解消(働きやすさアップ)、②意義のある仕事に集中できること(働きがいアップ)、③処遇がよいこと(好待遇、給与アップ)だ。

もちろん、人によって仕事に求めるものや価値観は異なるので、さまざまな要素が重要となりえるが、上記3点に違和感のある人は少ないだろう。だが、今の公立学校はこの3点に大きな問題がある。

1つめの働きやすさに関しては、毎日忙しくて、ワークライフバンスがよい職場とは言えない。過労死等が起きているし、育児などと両立しやすい仕事とは言い難い。

2つめの働きがいは、「授業や教材研究は楽しいし、やりがいがある」、「子どもの成長に携われる、いい仕事だ」と述べる教員はとても多いが、事務作業など負担感の募る仕事もあるし、保護者からの理不尽なクレームに悩まされるケースもある。

部活動は、やりがいを感じる人と、やりたくない教員とで差が大きい。また、忙しすぎるので、職場の内外での同僚などとの支え合いや切磋琢磨もどんどん弱くなってくる。働きがいや成長という点でも課題があるのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら