3つめの給与は、正規職なら給与水準がすごく低いとは言えないとは思うし、公務員なので恵まれているところも多々あると思うが、残業代はつかないし、民間やほかの公務員と比べて、魅力的な給与条件とは学生などには映っていない。

働き方改革、教職員定数の改善、処遇改善の3本柱

では、今回の審議のまとめは、どうなっているか。調整額だけの話ではなく、働き方改革の加速化、指導運営体制の充実(教職員定数等)、教師の処遇改善の3つを一体的に進めることが、最大のポイントになっている。

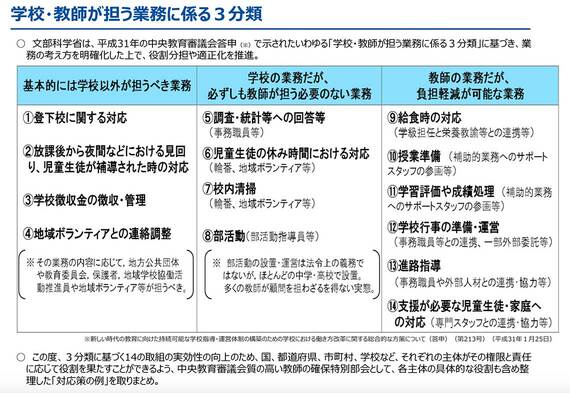

働き方改革の加速化では、2019年に出した中教審答申をベースに、学校・教員の業務の3分類をさらに推進することなどが明記されている。

例えば、会計事務などで教員の負担感が強い学校はまだあるが、これは原則教育委員会の仕事としている。また、登下校中の見守りやトラブル対応は、基本的には保護者責任の領域であり、学校の管理責任下ではない。

学校行事の準備や運営は、教員の業務ではあるが、コロナが落ち着いたからといって、過度に演出に凝って、長い時間やる必要はない。長くなるのでほかは割愛するが、こうした業務の見直しをいっそう進めることを、中教審も述べている。

「教職調整額を10%に上げるといった小手先ではなく、教員の業務をもっと減らしてほしい」「文科省は方針を示せ」という批判があるのだが、以上の経緯を踏まえると、やや的外れかと思う。文科省が悪いというよりも、教育委員会で施策化、予算化できていない問題や、保護者のことを気にしすぎて校長が働きかけをしていない問題にも目を向けるべきだ。

もっとも、文科省が学校の負担を増やしている部分も大いにあるので(学習指導要領の内容やGIGA端末の管理など)、そこはしっかり反省して、対策を講じてほしいことは、私も何度も意見を出している。

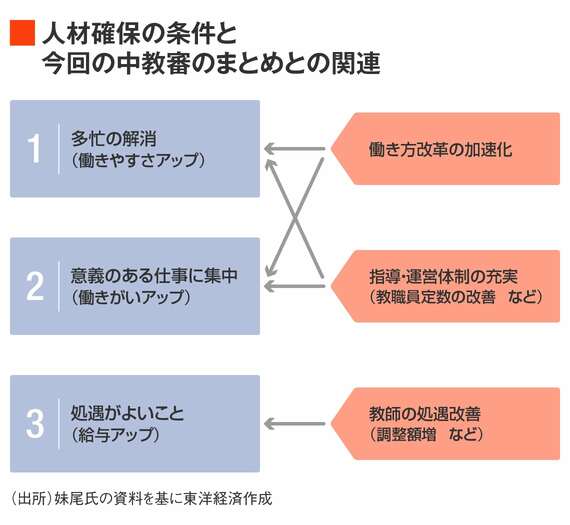

次の図では、私なりの理解、解釈とはなるが、前述した優秀な人材を確保するための3条件と照らして、今回の3つの柱がどこに対応するかを図示した。

中教審や文科省の姿勢や案にも踏み込み不足はある

もちろん、中教審の案で、不十分なところやもっと強く推進するべき点もあると思う。例えば、現在は5・6年生の小学校の教科担任制を3・4年生まで拡大することを述べているが、

・そうした加配(追加の教員配置)を受けられるのは、一部の小学校にとどまるのではないか。

・仮に別の加配(少人数指導など)が減らされると、教員の負担軽減効果も相殺されるのではないか。

・その程度の教員定数改善で抜本的な改善になるだろうか。休憩もとれないほど、授業がつまっている状況を変えるには、もっと思い切った施策が必要ではないか。

などの疑問が尽きない。また、調整額の10%以上増という方策が、そもそも財務省は反対しているため実現するかどうかという疑問もあるし、実現したとしても、大学生らにとって魅力的かどうか、あるいはシニア世代が定年延長や再任用などを受けてくれるうえでもプラスに働くかどうかなどを注視していく必要がある。

今回は、中教審の審議のまとめについて、かなりざっくりではあるが、趣旨と骨子を解説した。少しでも参考になればうれしいが、よいところや不十分なところ、もっとこうしたほうがよいというアイデアなどがあれば、私あてに、もしくは文科省でも意見を募集している。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら