「今の状況は、子どもの教育の機会均等の観点からも、望ましいとは言えないはずです。情報感度の高い親御さんや、経済的に余裕のある親御さんは、私立小学校に通わせることもできるかもしれません。しかしそれが続けば、社会的格差がますます広がるばかりです」

教員免許の乱発や手薄な研修に感じる疑問

清水さんが考えている解決策は、大きく4つだ。1つ目は、教員免許を安易に取らせすぎないこと。弁護士や医師のように、職務遂行能力を確認する試験を通過した人だけに免許を発行すれば、最低ラインは保てるはずだという。

2つ目は、臨任の人事権を持つ教育委員会が、臨任の経歴や評価を可視化できるようにすることだ。清水さんの小学校には、民間企業時代に“子どもとの距離感が不適切”であることを理由に、懲戒免職になった臨任がいた。実際に清水さんは、その人物が、自分のクラスを放って、“仲の良い女子児童”とばかり休み時間に遊ぶ姿をよく見かけたという。不穏な雰囲気を察知したというが、「なにも起きないことを願うばかりだった」と無力感をにじませる。

こうした情報は自治体を越えては共有されないため、万が一“子どもとの距離感が不適切”な人物が臨任をしていても、フィルタリングは難しい。たとえ現在の学校で雇用期間が切れても、また別の自治体で何事もなく雇用されるだろう。「せめて雇用する学校側には、臨任の人物像の情報共有が必要」と訴える。

3つ目は、そもそも教員免許を発行できる機関や大学を絞ること。上記のような試験を実施できないのであれば、その前段階でラインを引くということだ。

4つ目は、臨任向けの研修制度やフォロー体制を手厚くすること。教員採用試験を通過した新人教員は、事前に初任者研修を受けているが、清水さんの小学校では臨任向けの研修はない。将来的には、初任者が学級担任になる場合は2人体制を敷くという話も浮上しているが、臨任には適用されないことが予想される。

とはいえ結局、どれも現実的ではないと悲観する清水さん。仮に実現したとしても、根本的な解決にはならないだろうとため息をつく。

「教員免許を持ちやすくしているのも、臨任が必要なのも、結局は教員の仕事に人気がないからにほかなりません。私は、子どもの成長を間近で支え、能力を引き出す教員の仕事にやりがいを感じています。働きやすい職場づくりはもちろんのこと、教員の魅力をもっと発信していくことが重要なのではないかと思っています」

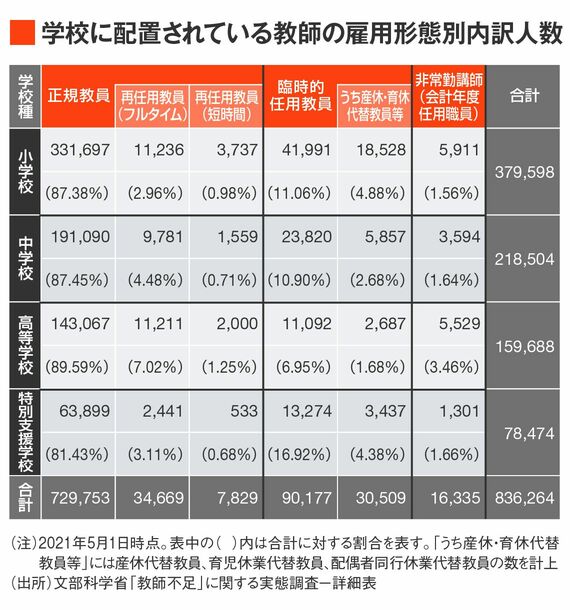

文部科学省の調査によると、全国の公立小学校の臨任の割合は約11%(2022年)となっており、年々増加傾向にある。はたして、清水さんの不安がなくなる日はくるのだろうか。

(文:末吉陽子、注記のない写真:Natural box Photo / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら