「主体的・対話的で深い学び」をスローガンに掲げた学習指導要領が施行されて5年目に入りました。出だしからコロナでつまずいた感が強い教育改革ですが、現場はどういう状況なのでしょうか。

以前、変わりたくても変われない現場の実態を書きました。こちらの記事を読んで、学習指導要領が施行される前から、児童同士が学び合う授業に変えていこうと努力をされてきたという先生から、ぜひ現場を見てほしいとご連絡をいただき、やっと伺うことができました。

今回訪問したのは、大阪市東淀川区にある大阪市立大隅西小学校。原雅史校長先生に話を聞きました。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子ども達の笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエーティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

児童同士が学び合う授業はどう違うのか?

大隅西小学校で取り組んでいるのが、児童同士が学び合う授業です。授業を見せてもらってまず驚いたのが、先生も座って授業をしていることです。これは、児童と目線を合わせるためだそうですが、確かに、教師が前に立って、座っている児童に向けて話すと、どうしても上から見下ろす視線になります。

すると、先生は教える人で児童は受け手になり、主体的にはなりません。先生はそんなつもりはなくても、子どもたちは威圧感を感じるかもしれません。目線を合わせることで、自然に先生と児童の関係が変わるのです。また、教室に教卓はなく、代わりに黒板の前に踏み台が置かれていました。これは、児童が板書をしやすいようにという配慮です。

(写真:中曽根氏撮影)

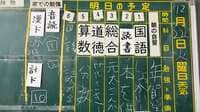

見せてもらった3年生の国語の授業では、最初は黒板を向いて座っていた子どもたちが、「辞書を取ってきて、漢字辞典の中身がどうなっているのか見てごらん」という教師の声かけと同時に、一斉に机を動かして4人グループの島を作り始めました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら