後ろの本棚から持ってきた辞書を開き、早速気づいたことについてグループごとに話し合いが始まりました。その間、教師からの指示はありません。

様子を見ていると、皆主体的に授業に参加している様子で、辞書をめくりながら気づいたことを話し合っていました。先生は各グループの間を回って様子を見ながら、必要に応じて声をかけ、話し合いに加わります。驚いたのは、学び合いに参加せず、ぼーっとしている子は1人もいないことでした。

(写真:中曽根氏撮影)

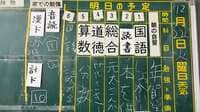

また、別のクラスでは算数の授業中。モニターに映された動画を見ながら立体図形について説明を受けていた子どもたちが、さらに難しい課題に取り組みながら教えあっていたり、コの字型になって顔を合わせながら話し合いをしているクラスもありました。

(写真:中曽根氏撮影)

コの字型のレイアウトが基本形で、場の状況に合わせて、ペアまたは3〜4人で一組のグループに自由に変えていくそうです。グループは、できるだけ男女が混合になるようにしているとか。これも男女混合のほうが多様な意見が出やすいというエビデンスに基づいているのです。

主体的・対話的で深い学びのベースとなる「聴き合う場」

もう1つ驚いたのが、教室の後ろに教師の席があるということ。教室の前方を広くすることで、子どもたちがパフォーマンスしやすくするためだそうです。ただ後ろから見守ったほうが、子どもたちの様子がわかりやすいのではと感じました。

授業の最後の時間、子どもたちは各自のノートにその時間の授業の振り返りを書いていました。子どもたちは、さらに家で授業日記を書き、それを翌日見せ合うそうです。学びで振り返りが大切なのは大人も同じですね。

保護者からも「子どもが自分から勉強している」と驚かれているとか。私たち大人には、勉強はつらいもの、宿題はやりたくないけど仕方ないからやるものという意識がこびりついているのですね。

その様子を見守りながら、先生は宿題のチェックをしていました。先生にとっても、余裕を持てる授業設計になっていると感じました。

(写真:中曽根氏撮影)

こんな自在なレイアウトで授業を行う学校を見たことがなかったのでびっくりしたのですが、これは東大名誉教授佐藤学氏が、40年近く前に始めた「学びの共同体」という取り組みの一環で、今の学習指導要領の基盤にもなり、21世紀型の教育として世界にも広がっています。

佐藤氏は、「学びは対話によって成立するもので、一人では学びは成立しない。聴き合う関係をつくり、対話的なコミュニティーを大切にすることで、高いレベルの学びを実現することができる。結果として、低学力の子供がいる学校でも必ず成績が伸びる」と著書の中でも述べていますが、これは、今の学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」が目指す姿そのものです。

その中でもベースとなるのが「聴き合う関係」で、その関係を作るために、机の配置をみんなの顔が見えるコの字型にしたり、3〜4人のグループの配置にしたりするなどしてお互いに「聴き合う場」をつくっているのです。私が見たのは、まさに子どもが聴き合っている場でした。

もう1つ感心したのが、大隅西小学校では教え合いではなく、「わからへん、教えて」と聞き合う声があふれる授業づくりをしているということです。

これについて、佐藤氏は著書の中でこう言っています。「教え合う関係と学び合う関係は、決定的に違う。教え合うのは、わかっている子どもがわかっていない子どもに一方的に教えるお節介の関係。学び合う関係は、わからない子が『ねえ、ここどうするの?』と質問することから出発するさりげない優しさの関係であり、双方に恩恵をもたらす」。

しかし、「わからへん、教えて」と言うには、安心して言える場作りも必要でしょう。どんな工夫をしているのでしょうか。子どもが夢中になって学び合う授業を作るために教師が心掛けることは、次の3つだと原校長は言います。

② つなぐ:「わかる人?」ではなく、「困っている人はいませんか?」と問いかけて、わからなさを共有する。

③ 戻す:いちばん大事なところは、子どもが気づくように、ペアやグループに戻す。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら