不安の大きい労働環境については、各教委も働き方改革の状況について情報提供している例は少なくないが、「サポートスタッフを置いています」「夏休み中は閉庁日を設けて休みを取りやすくしています」といった内容が多い。そうした取り組みや情報だけで学生らの不安にどこまで応えられているのか、疑問だ。例えば、「夜遅くまで残って仕事をされている先生もいますが、職員のほとんどが18時には退庁している学校も〇割くらいあります」といった情報を出してはどうか。

また、「理不尽なクレームに対しては校長らが対応しますし、それでも難しい事案には教育委員会が弁護士の協力のもと対応し、みなさんを守ります」と言ってはどうか。

残業代をはじめとする給与、処遇については、どのような制度が望ましいか、また実現可能なのか難題だが、民間等で初任給の引き上げなどの動きもある中、公立学校に優秀な人材を引き留める(もしくは呼び込む)うえで、今の制度や水準で十分とは思えない。

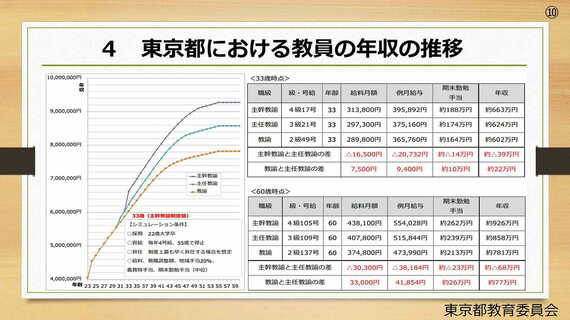

ちなみに、次の図は、東京都の公立学校教員の賃金カーブの例だ。40代、50代の給与水準を高いと見るか、安いと見るかは人それぞれだろうし、給与うんぬんだけでなく業務負担の軽減も必須ではあるが、雇用や福利厚生も安定した公務員という職業で、この水準は「大変低く、頑張りがまったく報われない職だ」とは、言えまい。

もっとも、これは正規職のもので、非正規教員や教員以外のスタッフについては別途検討していく必要がある(関連記事)。学生等にこうした情報共有も必要ではないだろうか。

もちろん、学生や社会人が教員を就職先、転職先として考えるうえで、ひっかかっていること、「抵抗」のあることの多くは、一朝一夕で解決、解消するものではない。教育行政は、魅力ややりがいを強調するよりは、こうした課題にあらためて向き合うとともに、確実によくなっているところはあるのだから、その進捗を共有して、今後の方針や取り組みを述べていったほうが、人材獲得に効果があるのではないか。

問題に蓋をしようとしているのか、それともオープンにしてさまざまな人の力を借りながら取り組もうとしているのか、教育行政の誠実さと行動力を、学生たちも見ている。

(注記のない写真:Graphs / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら