4つの「抵抗」に着目する

文科省や県教委などの職員もとても忙しい。ちなみに教員採用は、各教委の教職員課(あるいは教職員人事課)が担っていることが多いが、この部署は教職員の不祥事対応もしているし、教職員定数も扱っているし、教委の中でトップクラスに忙しい部署だ。

教育行政職員の貴重な時間や労力を、効果があやしい魅力発信などに費やすよりも、別のところにもっと振り向けるべきではないだろうか。先に引用した「抵抗」に注目していく必要がある。

「抵抗」とは「惰性」「労力」「感情」「心理的反発」という4つに分類できるという。それを参考に、私なりに整理してみた。以下のような学生や社会人の不安、本音が「抵抗」に該当しそうだ。

1. 「惰性」:自分がなじみのあるところにとどまろうとする欲求

・なじみのある地域で働きたい。住んだことのないところで就職するのは不安がある。

※実際、浜銀総研が大学4年生向けに行った調査(2022年2月、3月実施)によると、どの地域の教員採用試験を受験するかについて、「実家がある(近い)」という理由が断トツ1位だった。

・先に内定をもらった民間企業では、懇談会などで親しくしてもらったので、教員採用試験はもう受けなくていいと思う。

2.「労力」:変化を実行するために必要な努力やコスト

・教職課程でたくさんの単位を取るのは大変だし、教育実習や介護等体験でさらに忙しくなるのはイヤだ。

・教員採用試験対策は大変だし、面倒くさい。

・民間の就活やほかの公務員試験対策と教員採用試験対策を同時にやるのは、スケジュール的にも厳しいし、疲れる。

3.「感情」:提示された変化に対する否定的感情

・先生になると、4月からいきなり学級担任や部活動顧問をもたされて、うまくやっていけるだろうか。不安しかない。ややこしい保護者にあたったら、どうしよう。

・学校の先生は忙し過ぎて、休日もゆっくり休めないと聞く。私はプライベートも充実させたい。

・働いても働いても残業代が出ないなんて、理解できない。

・教育実習に行って、やはり私にはムリだと思った(ハード過ぎたり、職員室の雰囲気が悪かったりして)。

・親に「学校の先生は大変だから、やめておきなさい」と反対された。

4.「心理的反発」:変化させられるということに対する反発

・大学から「教員採用試験を受けろ」と繰り返し言われて、うんざり。あなた方の評価のために、私の就活があるわけではない。

もちろん人によっても異なるが、こうした「抵抗」がかなり影響している可能性は、いくつかのデータで傍証できる。

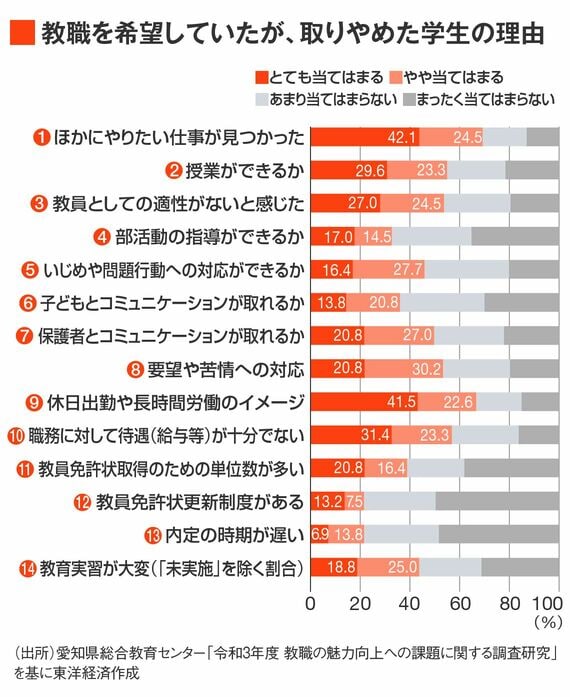

愛知県総合教育センターが愛知県内6つの大学の学生向けに実施したアンケート調査(2021年4・5月実施)では、教職を希望していたが、取りやめた理由をたずねている。「ほかにやりたい仕事が見つかった」については仕方がないとしても、とくに「休日出勤や長時間労働のイメージ」と「職務に対して待遇(給与等)が十分でない」が多い。また、「授業ができるか」や「保護者とコミュニケーションが取れるか」「要望や苦情への対応」への不安も大きい。

また、前述の浜銀総研調査によると、「教員免許取得のために1科目以上の単位を取得したが、免許取得には至らない」と回答した学生の理由として、教職以外の志望度合いが高まったことや履修の負担(単位取得が困難等)に加えて、「職場環境や勤務実態に不安を持ったから」という回答が多い。

「抵抗」を少なくする、不安解消を急げ

文科省も各教委も、こうした「抵抗」をなるべく少なくする施策を打っていく必要がある。一言でまとめると、魅力発信よりも不安解消が先決だ。

例えば、山形県教育委員会は、1年目の新採教員をなるべく副担任からスタートできるようにしている(比較的規模の大きな学校に限ったものだが)。他所では、小学校などはこの4月に赴任していきなり担任をするので、かなりたいへんだ。ただし、こうした取り組みを自治体の工夫や裁量とだけ見なすのではなく、国としても、教員定数を改善して、制度的にも財政的にも後押しすることが重要だと思う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら