公認心理師が驚いた「フィンランドのインクルーシブ教育」、日本とは何が違う? 日本に求められる「社会モデル」への意識転換

こうした動きがあった時期に、フィンランドでは多様な能力を持つ子どもたちに対応するため、先に述べた「すべての通常学校に特別支援教員を配置する」という措置が取られたのです。

特別支援教員は、特別支援学級を担当する、あるいは、クラス担任は持たずに学校全体の子どものサポートに当たります。例えば、クラス担任や子ども、保護者の要望に応じて、子どもの様子をアセスメントしたり、その子の苦手な分野だけ取り出して個別または小グループで指導する「パートタイム特別支援」を行ったり、授業に入ってクラス担任と一緒にコ・ティーチング(※2)をしたりします。

※2 2人の教員が共に責任をシェアし、リードしていく指導法

また、この特別支援教員とは別に、スクールナース、スクールサイコロジスト、スクールソーシャルワーカーが各学校に配置されており、こうした専門家がチームを組んで必要な支援を提供しています。定期的に支援会議が行われ、そこで支援が必要な子どもの情報共有や連携が行われているそうです。

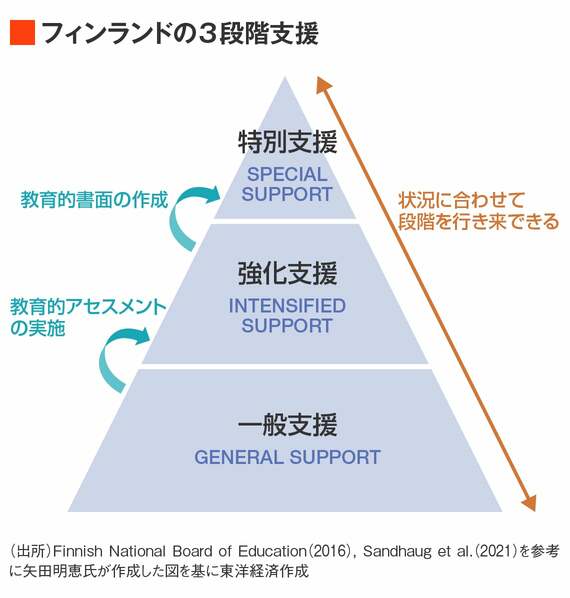

さらに2011年には、「3段階支援」という支援の枠組みが導入されました。第1段階は「一般支援(general support)」と呼ばれ、すべての子どもを対象とし、支援の必要性が感じられた時点ですぐに開始されます。支援内容としては、補習授業や特別支援教員による授業中のサポート、先に述べたパートタイム特別支援などが含まれます。

第2段階は「強化支援(intensified support)」で、一般支援では不十分と考えられた場合に提供されます。まず、クラス担任や特別支援教員、保護者などによる教育的アセスメントが行われ、算数や国語など領域に特化した学習計画を立てることになります。この支援は数週間から数カ月の期間で目標が立てられ、その期間を終えたら再度アセスメントを行い、このまま継続するのか、次の段階の支援が必要なのかが話し合われます。

そして第3段階は「特別支援(special support)」となります。広範なアセスメントに基づく教育的書面の作成と、学校長を含むリーダーシップチームからの承認が必要になります。この段階では、より詳細な個別教育計画が立てられ、それに沿ってより長期的な支援を行うことになります。

必要な「意識転換」、強みは「特別支援学校のノウハウ」

このように、フィンランドではインクルーシブ教育を進めるための学校制度の改革が行われ、複数の専門家が学校内で働いているという点で日本よりもリソースが充実していると思います。また、社会モデルに基づき、早期発見・早期介入に努めている点も強みだと思います。

一方で、さまざまな課題もあります。例えば、3段階支援の導入により、第2段階での学習計画の作成や専門家同士の連携など、教員の仕事量が増えたという指摘があります。軽度のケースにも対応することにより、本当に支援を必要とする子どもへ十分な支援が行き渡らないという声もあります。