専門職チームと学校が連携して支援、「なごや子ども応援委員会」10年の手応え 全中学校に常勤のスクールカウンセラー配置

全中学校に「常勤スクールカウンセラー」を配置

「なごや子ども応援委員会(以下、応援委員会)の特徴は、常勤の専門職を学校現場に配置し、多職種のチームとして子どもを支援している点です。全国唯一の組織だと思います」

そう語るのは、応援委員会を運営する、名古屋市教育委員会事務局新しい学校づくり推進部子ども応援課(以下、子ども応援課) 課長の平松伸晃氏だ。

名古屋市教育委員会事務局新しい学校づくり推進部子ども応援課課長

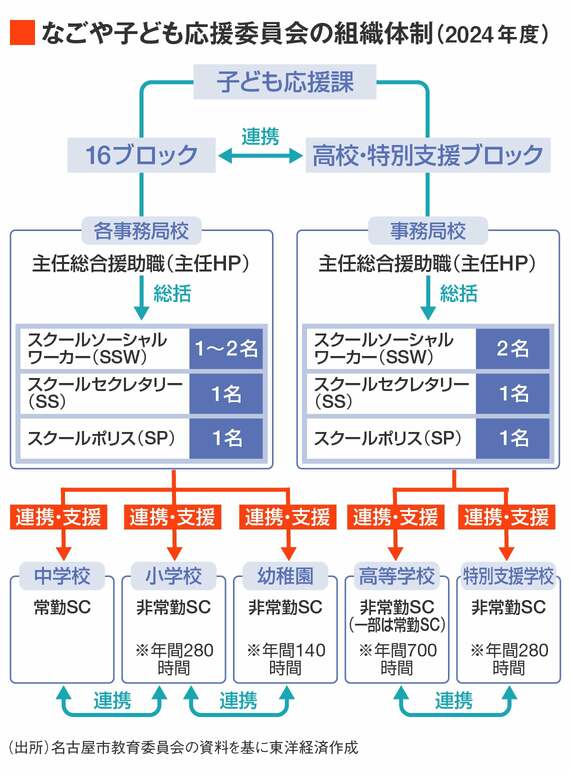

いったい、どのような組織体制になっているのか。

まず珍しいのは、110校ある市立中学校すべてに常勤のスクールカウンセラー(SC)を配置している点だ。市内の小学校260校、幼稚園20園、高等学校14校、特別支援学校5校のすべてにも非常勤SCを配置している。

さらに名古屋市の16の行政区で市立中学校をブロックに分け、高校と特別支援学校は1ブロックとし、各ブロックに事務局校を設置して専門職を配置。専門職は、前述したSC以外にも、連携を総括している主任総合援助職(以下、主任HP〈Helping Professional〉)、常勤のスクールソーシャルワーカー(SSW)、庶務事務を担当する非常勤のスクールセクレタリー(SS)、警察OBである非常勤のスクールポリス(SP)で構成されている。事務局校の専門職たちは、必要に応じてブロック内の小中学校に出張し、現場のSCや教職員と連携して子どもの支援を行っているという。

中学校の常勤SCは基本的に担当校の生徒を支援するが、緊急性が高いケースの応援でブロック内の小中学校に出張したり、継続的な支援が必要と思われる小学生と関わったりするなど、柔軟な対応を行っているという。

チームのメリットは、多様な視点から支援プランを検討できること

今年度の応援委員会は、下記の体制で支援に取り組んでいる。

応援委員会は「あなたもわたしも『いま、ここ』にいたいと思える場をつくる」ことを最上位目標とし、1次予防、2次予防、3次予防の視点で活動を行っているという。

「1次予防はすべての子どもを対象としており、日常的な学校生活の見守りやSCなどによる全員面談(小4と中1)、こころの授業、相談室の開放、保護者向け講演や教員研修などがあります。今日、悩みがなくても明日は悩むことがあるかもしれませんから、悩みの前段階から支援活動を実施しているのです。2次予防は苦戦している一部の子どもが対象で、日常的な見守りや全員面談での早期発見、アンケートの分析、校内会議での助言などを行っています。そして3次予防は早急な対応が必要な特定の子どもを対象に、個別の相談対応や関係機関との連携、校内や関係機関とのケース会議を行っています」(平松氏)

日頃のチーム連携としては、ブロックごとに毎週「チーム会議」を開催。事務局校にブロック内の専門職が全員集まり、情報共有やケースの検討を行っているという。

「チームのメリットは、専門性の異なるメンバーが意見を出し合うので、さまざまな視点からアセスメントを行い、支援プランの検討ができること。まさにチームで仕事をしていますね。このほかにもSCやSSWなどがブロックを超えて集まる専門分野別会もあり、ブロック間の情報共有や専門的な議論・協議・研修などを行い、個々の力量向上を図っています」(平松氏)