女子中高生「リーダーなりたくない」44.2%のなぜ、自主性伸ばす教育が必要 ジェンダーギャップG7最下位を脱する教育とは

日本の学校では自主性やリーダーシップが身に付かない

本部を英国に置くプラン・インターナショナルは、差別や貧困のない社会を実現するために世界70カ所以上で活動する国際NGO法人だ。その一員である公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンで、長島美紀氏はアドボカシーグループリーダーとして政策提言を行っている。とくに「女性の社会での活躍」を中心に研究・提言を続ける立場から、2021年8月に、日本の女子中学生と女子高校生を対象に、「女性のリーダーシップ」についての調査を実施した。

長島氏はその結果から、日本の学校はリーダーシップが身に付きにくい環境であることを実感したという。大きな課題の1つとして、まず自主性を育てるための正しい指導が行われていないことを挙げた。

「リーダーシップを身に付けるには、子どもの自主性が欠かせません。しかし多くの教員は教科の指導で手いっぱいです。時間にも余裕がなく、自主性を伸ばす教育が適切に行われているとは言いがたいのが現状です」

例えば何かのグループワークに取り組むとき、ただ「好きなようにやっていい」と子どもに任せきりにすることは「自主性の尊重」ではないと長島氏は語る。文化祭や運動会などのイベントも、本来は自主性を育むいい機会だが、それも具体的な目標が設定されていてこその話である。この目標設定は大人にとっても難しいもので、教育の場では教員によるサポートが不可欠だ。そうした具体性のない「好きにやっていい」だけの指導では、子どもたちの取り組みは漫然としたものになる。事後の振り返りや反省もなければ、得るものも少なくなりやすい。長島氏は「しかも、本当に好きなようにやったら怒られることもありますよね」と笑うが、この指摘にうなずく人も多いはずだ。こうした経験から子どもが身に付けるのは、教員が言外に求めているものをうかがう忖度(そんたく)のスキルだろう。

プラン・インターナショナル・ジャパンが行った調査の「リーダーになりたいか」という問いに対し、「はい」と答えた女子中高生は全体の16.6%にすぎず、「いいえ」(44.2%)と「分からない」(39.3%)と消極的な回答が8割を超える。自分について場を仕切るタイプではないと考えている女子の割合も多く、同団体の母体であるプラン・インターナショナルが世界19カ国で同世代の女の子を対象に行った調査でも、日本はリーダーを望まない人の割合が高かったという。

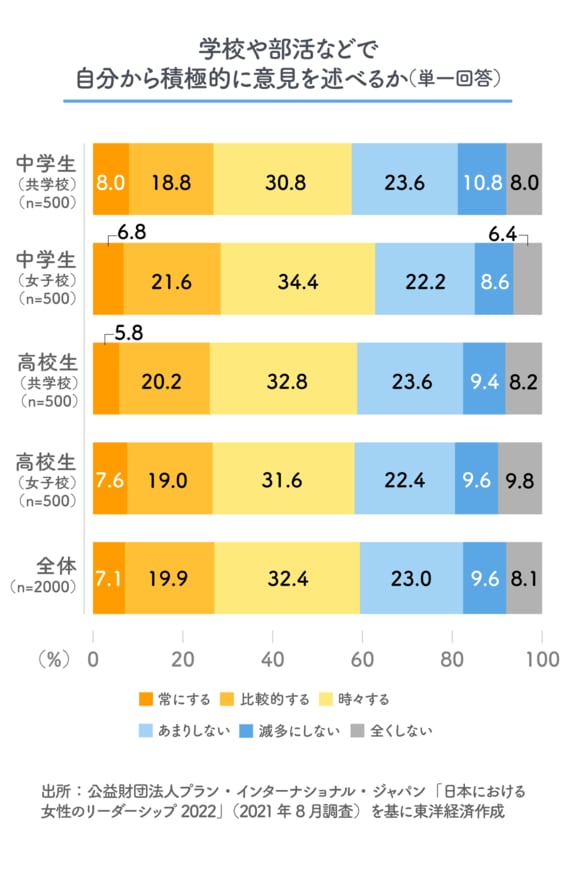

「声を上げることを『わがまま』だと思っている人もいる」という長島氏の言葉どおり、下のグラフからも、女の子たちが目立つことを避ける態度が察せられる。

学校や部活などで積極的に発言するかどうかを尋ねたところ「常にする」「比較的する」と答えた人を合わせた割合は全体で27%にとどまった。意見を述べることに抵抗がないのは4人に1人程度という結果だ。だがこの数字をより詳しく分析すると、単なる数値とは違うものが見えてくると長島氏は説明する。

「クラス委員長や生徒会役員などの役職経験がある人に限って見ると、『常にする』『比較的する』と答えた割合が50%を超えました。これは学校でリーダーを務めた経験が、人前で意見を述べたり発言したりすることへのハードルを下げることを示しています」