新年度に向け「学級納め」大切な訳、フリーランスティーチャー田中先生の実践 次の学年にどう子どもたちを引き継ぐのか

1年間の締めくくりは「学級納め」で

近年、毎年担任替え・クラス替えをする学校が増えており、「担任の持ち上がり」が減る傾向にあります。つまり「1年勝負」なわけです。

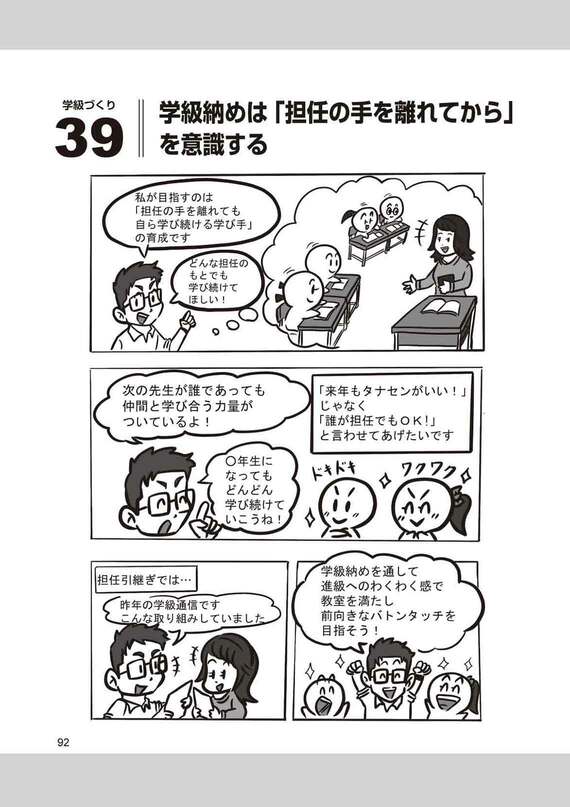

学校によってさまざまな取り決めがあります。いわゆる「学校スタンダード」と呼ばれるものです。賛否は置いておくとして、翌年担任する教師がどのような教師であっても子どもたちが「自分たちの力で学んでいこう」「仲間と協力して進んでいこう」という姿を期待したいものです。子どもたちは担任を選ぶことはできませんから。

そこで意識しているのが「学級納め」です。「学級開き」はよく耳にしますが、次の学年にどう子どもたちを引き継ぐか、現担任の手を離れた後にどうつなげるかという「学級納め」(学級終い)も非常に大切だと考えます。

私が学級納めをスタートするのは3学期開始からです。少々早いように思われますが、3学期は3カ月間もありませんから、意識するのに早いに越したことはないです。学級納めで意識するのは以下の4点です。

2. 自分たちで仲間と協力しながら学級を自治する雰囲気づくり

3. 進級後に役立つスキルの向上

4. 進級に向けた前向きな姿勢

学級独自の文化「学級文化」を引きずると、翌年の担任に「やりづらさ」も引き継いでしまいかねません。なので、できるだけフラットな状態に戻していくことも意識してきました。「担任が変わるとルールも変わります。次の先生のやり方に合わせられる力がみなさんには十分身に付いていますよ」というメッセージを送り続けながら学級の締めくくりを行っています。

教室掃除で完全リセット状態にする

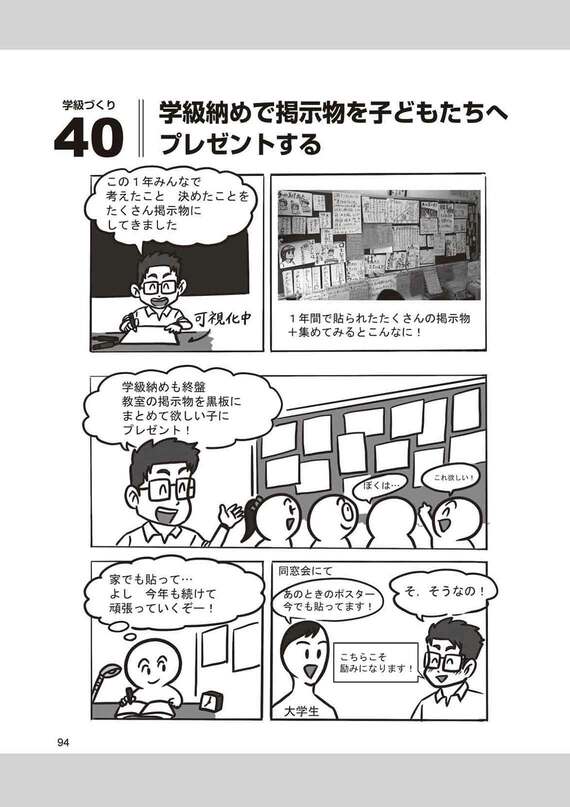

学級納めの終盤では、教室の掲示物をどんどんはがして子どもたちにあげています。

私は1年間、子どもたちとともに教室をつくっています。子どもたちの気付きや学びを場示物として可視化し、教室中に掲示しています。年間を通してかなりの枚数になるはずです。それらの掲示物は、担任が保存するのではなく、その年の子どもたちにプレゼントしてきました。なので僕の手元には写真しか残りません。

進級後も教室に貼っているという子もいます。卒業した子から「今でもあのときの掲示を自分の部屋に貼っていますよ」という子も。「学びの足跡を子どもに返す」ことのひとつです。