新年度に向け「学級納め」大切な訳、フリーランスティーチャー田中先生の実践 次の学年にどう子どもたちを引き継ぐのか

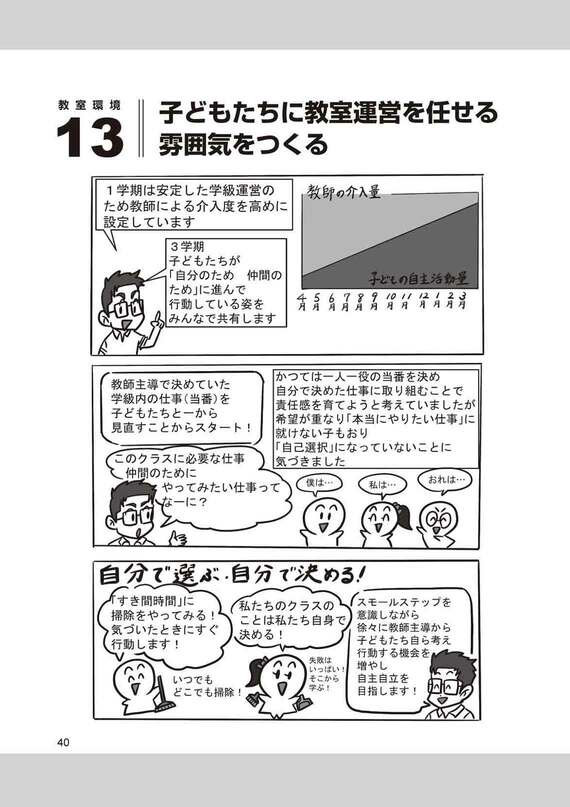

4月から5月の1カ月間は、意図的に教師の介入度を高く設定して子どもたちと関わってきました。

4月当初の学級は、偶然集まった子どもたちで構成される「グループ」です。みんなで話し合いながら「学級の目的(ゴール)」を設定するプロセスを経て「チーム化」を目指します。

ゴール設定とともに「安心・安全に過ごすための約束事」という「枠」が大切と考えます。枠なしに子どもたちに自主を求めるのは「野放し(放縦)」であり、さまざまな危険が伴います。経験を重ねてきたことで見通しがつき、今では「子どもに任せる試み」を同時並行で進められるようになってきましたが、「枠の設定」を大切にするスタンスは変わりません。

しかし、その枠の「つくり方」は変えてきました。子どもたちに教室運営を任せる雰囲気をつくるために「小さく始め、大きく展開する」を意識して進めています。

私は「教師こそ最大の教育環境である」と考えます。つねに教師主導で枠づくりを進めれば、子どもたちは受け身になります。そこで、まずは子どもたちが日々取り組む当番・清掃・給食などの仕組みについて一緒に考え、任せていく中で「自分たちで教室をつくっていくんだ」という雰囲気をつくっていきます。

私の理想の教師の在り方や学級経営は、経験や出会いを経て現在も変化し続けていますが、「子どもたちは生まれながらにして有能で、主体性を兼ね備えた存在である」という信念の下、自らの興味関心を追究し、他者とのかかわりを通して主体的に学び続ける「学び手」が集まる学級集団を目指します。

そのための目標と具体的な取り組みを『マンガでわかる!小学校の学級経営 クラスにわくわくがあふれるアイデア60』ではほかにもたくさん紹介しています。

(画像:すべて明治図書提供)

関連記事

フリーランスティーチャーの視点 ~ココがヘンだよ 学校現場~ 田中光夫

執筆:田中光夫

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら