「不登校は社会的コスト」学校を基盤に福祉と連携するフランスの厚い支援体制 根底には「責任ある市民を育てる」という価値観

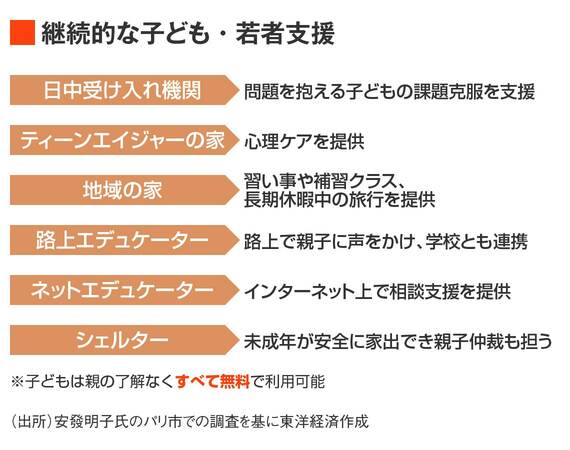

いずれもエデュケーターが中心となり親子に関わる。例えば日中受け入れ機関では、人間関係や感情のコントロールなどの課題を3カ月で克服するプログラムを用意している。いじめの加害や被害などで一度学校から離れてケアをする必要がある場合は、最長2年かけて一般の学校に戻ることを目指す受け入れ機関もある。

このような場所で力を入れているのは、過去のケア、家族関係のケア、自信を育てるためのアクティビティーの提案だ。エデュケーターは、子どもが自身の経験についてプラスのイメージを持てるよう、家族と話す機会や喜びを感じる機会をつくるほか、さまざまなアクティビティーを基に子どもたちの好奇心や好みを刺激して社会的心理的能力も育む。そして、「君はこんなすばらしい可能性がある」と見つけ励ます。子どもたちは自信をつけると、自ら勉強に励み一般の学校に戻っていく。

このようにフランスでは教育の平等が図られているが、同じ資格、同じ大学院卒でも就職先は平等ではないという課題がある。そんな不平等な社会への不満があふれる中、よりよい社会を実現するため「責任ある市民」を育てようという価値観が教育現場を支えており、それが不登校の対応にもつながっている。

フランスの教育省の学校生活責任者は、学校に行く理由を「聡明で自由を得た市民になるため」と言う。影響やプレッシャーに負けることなく情報収集して自分で判断することができて初めて自由でいられ、自由であることで市民として行動できるという意味だそうだ。

日本は、そのように学校に行く意味を明確に共有できているとは言いがたい。共有すべき価値観や哲学が曖昧であるゆえ、子どもの権利の保障の程度が親次第となるリスクに加え、実際のサポートも学校次第、出会い次第という不確かさがある。すべての子どもにとって頼りにできる大人がたくさんいる体制を構築すること、国が教育や学校の意味を国民に伝え直すことが、日本の不登校問題を解決する一歩となるのではないだろうか。

(写真:安發氏提供)

執筆:安發明子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら