「不登校は社会的コスト」学校を基盤に福祉と連携するフランスの厚い支援体制 根底には「責任ある市民を育てる」という価値観

こうした背景から、課題の大きい学校ほど、専門職を多く雇う予算が下りる。例えば校長も、移民や低所得者層の多い地域にある優先校で20%、特別優先校で50%ほど他校より給料が高い。これは富裕層の多い地域で教員の給料がいいアメリカとは逆だ。

筆者が調査したある優先校の中学校は1学年110人(22人×5クラス)の規模で、子どもと親とのやり取りを担当する教育相談員2人、教育アシスタント10人、ケンカや恋愛関係のもつれを専門とする仲裁専門家1人、休み時間や放課後の学習を担当するスタッフ8人、そのほかソーシャルワーカー、心理師、看護師がそれぞれフルタイムで配置されていた。

中学校の教員は基本的に週15~18時間の授業だけをする契約なので、ほかのスタッフとの役割分担が明確だ。遅刻や欠席がある子どもや相談を希望する子どもがいる場合、その子どもからチューター役を指名されると教員も生活全般の相談に乗る必要があるが、それを引き受ける際には別途契約を結び追加で給料を受け取る。こうした点は、とくに手当もないまま教員の負担が増えがちな日本と大きく違うところではないだろうか。

「包括的な不登校対応」の仕組みとは?

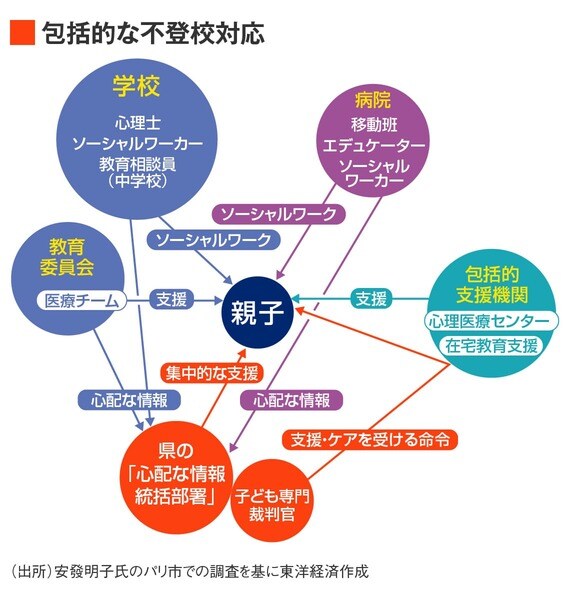

では、フランスの小・中学校では具体的にどう不登校の対応をしているのか。パリ市では、下記の図のように包括的な対応の仕組みが構築されている。

対応の基盤となるのは、学校だ。不登校の理由は、学習面・心理面・不慮の理由(人間関係や恐喝に遭うなど)・社会的な理由(家庭環境など)の4つに分類されており、まずはその見立てに応じて学校の教員と心理士、ソーシャルワーカーなどが連携して対応していく。

中学校には教育相談員も配置されており、「休み時間にいつもの友達と遊ばなかった」といった様子が見られた場合にはすぐ面談をするなど、早期にケアできるようにしている。

継続的な支援が必要な場合、学校は主に次の2カ所を勧める。1つは、各区にある公立の心理医療センターで、児童精神科医や心理士が親子のケアとそのコーディネートを行う。もう1つは県の児童保護予算による在宅教育支援で、児童保護専門の国家資格を持つ「エデュケーター」が定期的に親子に会い子育てを支えていく。

また、教育委員会に所属する医療チームは、健康診断の際に身体面だけでなく学習面、心理面もチェックし、問題があれば解決までフォローする。その中で医療を受診しない、授業中に集中できないなど何か心配があれば、前述の在宅教育支援などが提案される。

病院も学校と連携して子どもたちを支えている。医師の診断のない月2日以上の欠席は認められていないので、学校に行けない子どもはまず医療機関を受診する。病気が見つからないけれど調子の悪い子どもや、いじめに遭って学校に行くのがつらいという子どもなど状況はさまざまだ。

病院には地域でのフォローを担当する「移動班」という多職種チームがあるが、医療ニーズのみではない子どもたちへの対応はこの移動班が担っている。

パリ市立小児病院「移動班」の責任者である小児科医は、不登校は「行動の変化」であり「症状」と捉えているそうで、「学校に行きたくなくなる背景にあるのは、周りが適した環境やケアを用意できなかったから。学校が子どものニーズに応えることができていない、子どもに合った学び方を用意できていない『学校のネグレクト』の状況が多くある」と話す。