バスか徒歩か…通学方法の違いがもたらす、子どもへの影響と「格差」とは 新体力テストだけでは見えない「将来のリスク」

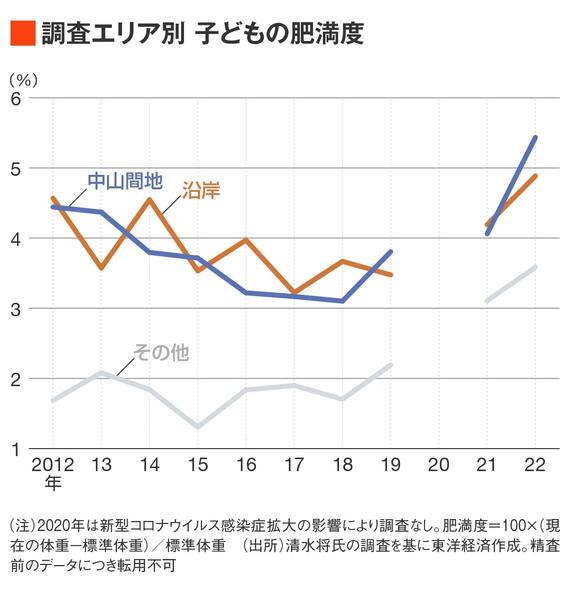

下の図を見ると、小規模校の多い中山間地エリアおよび沿岸エリアの肥満度のグラフと、その他エリアのグラフとの間にはっきりと差があることがわかる。2020年のデータが飛んでいるのはコロナ禍で調査ができなかったためだが、その翌年からぐっと数が増えていることも見逃せない。

「コロナ禍による健康への影響も想像以上のものがありましたが、その前からこれだけ差が出ているのには、やはり通学方法の影響があると思います。しかし、この実態は新体力テストの結果だけを見ていてはわかりません。へき地で学校に通う子どもについてのさまざまな問題が見過ごされてきた可能性もあると考えています」

実はかなりの時間を家の中で過ごしている「田舎の子」

「岩手県の学校減少のスピードはすさまじく、20年前には500校以上あったものが、2023年度には272校にまで減りました。全国的な流れではありますが、それによってバスやタクシーなどで通学をする子どもの割合も激増しました。帰りのバスの時刻が決まっているので、子どもたちはあまり校庭で遊ぶことができません。遠距離の通学は、子どもたちが体を動かして遊ぶ時間を奪っている事実もあると思います」

過疎地域の子どもを取り巻く課題はほかにもある。子どもたち同士の家が遠いことが多く、家に帰ってから一緒に遊ぶ友達がいない。兼業農家などで家を空けている両親の代わりに祖父母が面倒を見てくれるケースもあるが、高齢者が子どもの体力に合わせて外で遊ぶことは難しいだろう。また、今年はとくに多くの被害が報道されているが、クマやイノシシなどの野生動物に遭遇する危険も増している。冬になれば寒さが厳しく雪が多いため、家から出る機会はさらに減り、運動量はより低下するという。

「こうした地域でスポーツ少年団に入っている子どもは、保護者がかなり熱心な家庭だと見ていいでしょう。過疎化が進む土地では、体を動かすことや運動することへのアクセス自体にハードルがある。田舎の子どもは野原を駆け巡っていると思っている人もいるかもしれません。でも実際は、ひょっとすると都会の子ども以上に、家の中でゲームなどをして過ごしていることが多いのです」

清水氏の調査で見えてきた課題にはさまざまな要因が絡んでおり、一朝一夕でどうにかできるようなものではない。沿岸エリアの子どもの体力は他エリアに比べてやや低く、これには震災で避難生活を余儀なくされたことなどが尾を引いている可能性があるそうだ。またコロナ禍の影響は予想を超えるもので、今後も注視が必要だと言う。同氏がへき地の子どもの運動不足を問題視するのは、現在のこうした生活習慣が、彼らの将来の健康にも影響を及ぼす恐れがあるからだ。

「通学方法で1日に3000歩の差があるとお話ししましたが、子どものときの3000歩は大した違いではないかもしれない。でも家から出ない、運動しないという生活習慣を身に付けて大人になってしまうと、それは将来の健康格差にもつながるリスクがあります。都市部に比べて医療へのアクセスもよくない地域でこそ、自ら健康を保つ意識がより重要です。生活習慣病を予防するために、積極的な運動や適切な食生活を子どもの頃から習慣付けることが大切なのです」