窮屈で画一的な学校の空気がしんどい

実際、全生徒の約15%にあたる生徒が教室に入れない、あるいは入らないと決めているという。公立中学校の先生は、この数字について「窮屈で画一的な学校の空気をしんどいと感じる子が増えていると感じている」と言います。

元高校教師で、今は不登校専門家として活動している野々はなこさん(通称のんのん先生)は、「今の学校は、同じ硬い椅子に子どもたちを無理やり座らせようとしていて、多様な子どもたちに対応できていない」と言います。

そういうのんのん先生自身も、かつては生徒には厳しく指導しなくてはならないと思っていたそうですが、心理学や脳科学を学び、まず必要なのは、子どもたちが安心して通える場所であることが最優先だと考えるようになったそうです。しかし、まだまだ多くの学校で、生徒を学校に合わせさせる方向で教育が行われているのではないでしょうか。

そんな中、学校にも変化の兆しはあります。その1つが学校内フリースクールとも言える場所をつくる動きです。

広島県のSSR(スペシャルサポートルーム)は、すべての児童生徒の「主体的な学び」の実現のために、一斉指導を前提としたカリキュラムだけではなく、子どもの実態に応じた多様な“選択肢”と“自己決定”を意識した教育活動の推進を掲げてつくられました。こうした取り組みは全国に広がりつつあり、埼玉県戸田市では、戸田型オルタナティブ・プランという取り組みがあり、今年から市内の全小学校に校内サポートルームを開設しています。

このように、自治体主導で居場所づくりが進められている地域以外にも、学校独自の取り組みとして、居場所づくりを実現している学校もあります。

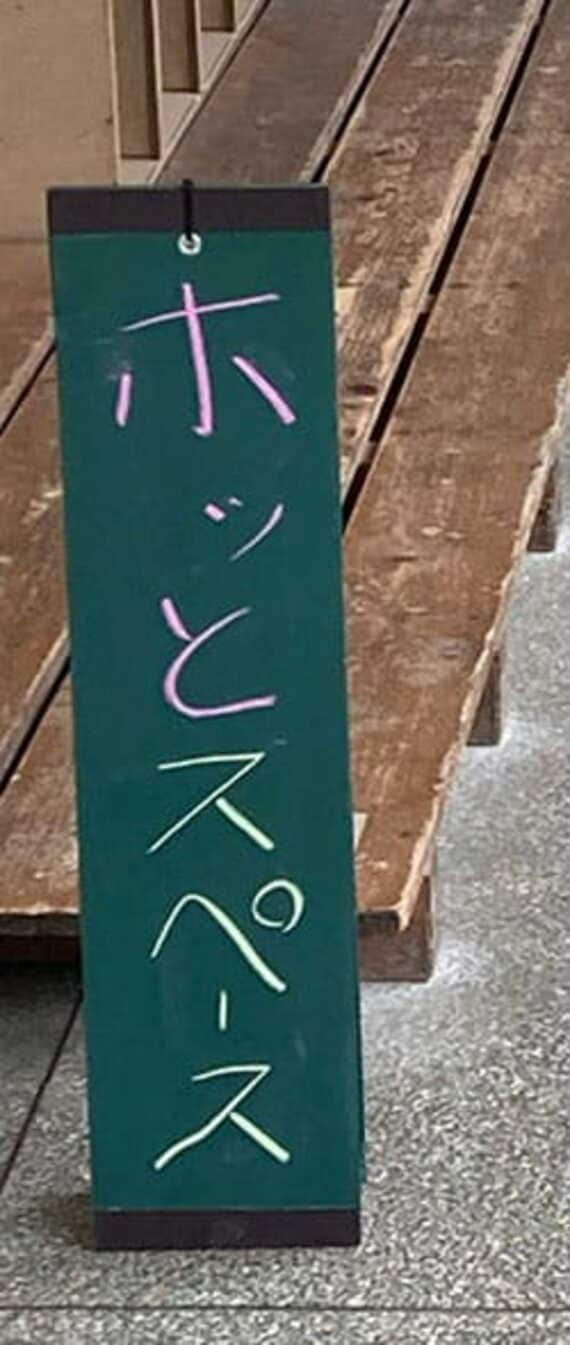

(写真:友渕中学校提供)

その1つが、大阪市立友渕中学校。この学校にも学校に通えない、通わないという子どもたちはおり、そういう子たちの居場所をつくりたいと1年かけて準備をし、今年6月に校内の図書室に「ホッとスペース」を開設しました。

開設にあたっての校内の反応は、おおむね好意的でした。というのも、これまでも、教室に入れない子どもたちのサポートを空き時間のある教員が行っていたからです。

ホッとスペースは月曜から金曜まで開いていて、そのうち4日は心理士、養護教諭、教諭の資格を持ったNPO法人の職員が滞在しています(残りの1日は生活指導支援員が滞在)。専任のスタッフがいるホッとスペースができたことで、子どもたちにとっては安心して過ごせる場所が校内に確保できたと同時に、教員の働き方改革にもつながる取り組みとなったのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら