時間確保につながった例も、GIGA構想で「ICT活用」進んだ自治体や学校の特徴 「社会経済的背景の違いによる差」の縮小も課題

ICTを授業でうまく活用するのは「ベテラン教員」

──ICTの活用は、児童生徒にどのような影響を与えるのでしょうか。

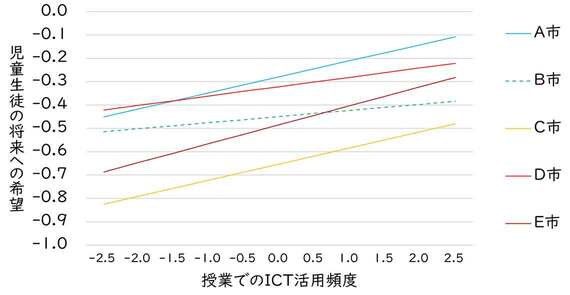

21年度の政令指定都市調査の結果、授業でのICT活用は、児童生徒の将来への希望※2の形成を促す効果があることが示されました。とくに学習エンゲージメント(没頭して学習に取り組む心理状態)が低い児童生徒ではその効果が比較的大きくなっています。

※2「将来どんなふうに生きていきたいか、はばひろく考えている」「新しいことに挑戦したい」「あんなふうになりたいという理想の大人がいる」「環境問題や差別などの社会問題に取り組みたい」という4つの質問に対する児童生徒の回答で把握

また、授業でICTを活用すると、直後の学習エンゲージメントが向上することがわかったのですが、必ずしも持続的な向上にはつながらない可能性も示されました。日本の子どもたちはまだICTを活用した学びに慣れておらず、情報活用能力が十分に備わっていない段階なので、組織的かつ長期的な情報活用能力の育成支援が必要だといえるでしょう。

──ICTの活用は、教員に対してはどのような影響がありますか。

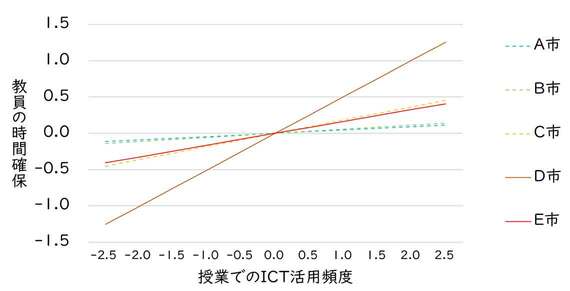

授業でのICT活用が教員の時間の確保につながっている自治体があります。授業でICTを活用することで、教材配信などの業務も効率化され、授業準備や児童生徒と向き合う時間が確保しやすくなったようです。また、学習評価の充実化などの校務でのICT活用により、そうした時間を確保しやすくなっている自治体もあります。ICTを積極的に活用する学校に話を聞くと、教職員同士の信頼関係があり、わからないことを気軽に聞ける風土があるようですね。

──ICTをより活用するのはどんな教員でしょうか。

同調査では、主体的・対話的・探究的な学びを促す授業スタイルを取る先生ほどICTを活用していることが明らかになっています。また、ICTを使うことで、そうした授業スタイルに変容する傾向も示され、この傾向は50代以上の先生に顕著です。ある校長先生にお話をお聞きしたときも、「ICTの操作がうまいのは20代の教員だが、授業でのICTの上手な使い方を思いつくのは経験豊かなベテランの先生が多い」とおっしゃっていました。