「反復練習なし、宿題少量」でも伸びる塾・SEGの生徒は「原理」を知っている 東大合格も多数、数学・理科・英語で人生豊かに

「数学はもっと面白いことを教えられる」、学びの本質に迫る塾

SEG代表、数学科/英語多読科総括責任者

算数オリンピック副委員長、SSS英語多読研究会理事長、Z会顧問

元河合塾数学科講師、元駿台予備学校数学科講師

『多読多聴マガジン』(コスモピア)執筆者、『月刊 大学への数学』(東京出版)元執筆者

SEGの設立は1981年。代表の古川昭夫氏が東京大学理学部数学科を卒業後、東京都立大学大学院理学研究科在学中に学部時代の同級生に声をかけて発足した。

「当時、中高一貫生向けの英語の塾はあるのに数学を専門に教える塾がないことに気がつきました。予備校はどこも教科書に載っているような問題を繰り返し解かせることしかしておらず、『もっと面白いことを教えられるのに』と感じたのが、SEGを設立したきっかけです」

SEGへの入塾は中学1年生からが最も多く、次いで高校1年生での入塾が多い。本格的な受験期までの期間を、受験のテクニックではなく「学びの本質的な面白さ」に気づくための期間として考えており、公式を詰め込んで問題を解かせるようなことはしないという。

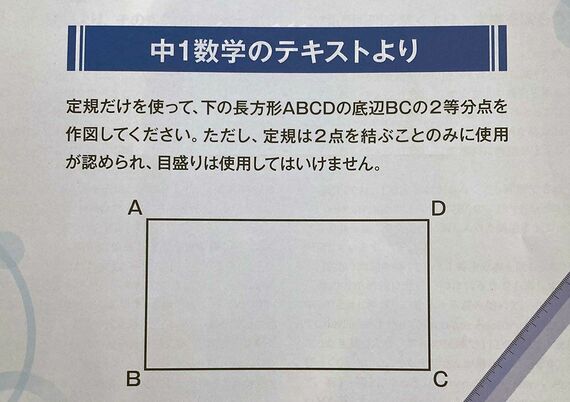

「学校の数学ではさまざまな公式を教え、塾も公式の使い方を教えますが、本当に理解すべきは公式の“導き方”です。『原理』とも表現できますが、『なぜそうなるのか』を理解していれば、公式を完全に覚えていなくても答えを導き出すことができます」

中学校の数学で、負(マイナス)の数同士を掛けるとなぜ正の数になるのか悩んだ経験はないだろうか。「そういうものだ」と言い聞かせて、パターンを頭にたたき込んだ人もいるかもしれない。だが、古川氏の手にかかれば「掛け算はすべて“比例”で表せる。例えば『1時間に2ずつ増える』という規則性があるなら2時間後には4増え、3時間後には6増える。反対に、1時間前には2減っているはず。また、1時間に2ずつ減るという規則性を持つケースならば、1時間前には2多く、2時間前には4多いはず。これが“負の数同士をかける”ことの原理です」と説明する。

「学校では公立私立や国内外に限らず、一通りの解き方しか正解と認めないケースが多々あります。教員のほうも、自分が教えたとおりの解答でないと、それが正しいかどうか判断ができないのです。しかし、ある説明で納得できない生徒に何度同じ説明をしても意味がありません。教員の役割は、ここで別の方法で教えてあげることです。しかし現在の学校では、教員は授業の上手さより、管理職からの受けや部活動に熱心に取り組むかどうかで評価されがち。それどころか、ほかの教員から『先生だけ高度な授業をされると困る、足並みをそろえてくれ』と言われる始末。これでは思考力は養われません」