「反復練習なし、宿題少量」でも伸びる塾・SEGの生徒は「原理」を知っている 東大合格も多数、数学・理科・英語で人生豊かに

なぜそうなるのかを徹底して考え、納得することで、真の意味での理解に到達する。SEGでは反復による「定着」ではなく「理解」を促進し、その知識を基にさまざまな問題への応用力を磨いていく。

「面白い」から学びにハマる、宿題は1時間で終わる量で十分

SEGは、英語、数学(高校2年、3年)、物理、化学で理解度・進度別に3~4レベル、中学生~高校1年生までの数学で2レベルに分かれ、それぞれのレベルに応じた授業が展開されている。実際の授業内容はどのようなものなのか。

「教える内容はどのクラスも同じで、進度も標準的な中高一貫校と同程度です。全科目でオリジナルの教材を使用していますが、毎年の傾向から『つまずく人が多い』テーマや問題にフォーカスした内容になっています。クラスによって変えるのは、教え方やこなす問題の数。レベルが高いクラスは速く問題を解けるので、チャレンジする問題数が多くなります。反対に、基礎クラスでは理解を促すために教え方のアプローチを複数用意するなど、ここに時間をかけるイメージです。いずれも、学校での知識を前提とせず“白紙”の状態から教えるので、授業をきちんと聞けば理解できる内容になっています」

例えば「確率」の単元の導入では、生徒たちに実際にサイコロを振ってもらうところからスタートするという。受験に特化した塾では考えにくいかもしれないが、「数学は本来、自然科学であるはず」と語る古川氏の下、SEGの生徒たちはこうした授業を楽しみながら考える力をつけていく。塾内では、数学が好きな生徒と苦手な生徒が半々くらいだと言うが、SEGで数学の面白さに目覚め、めきめきと成績を伸ばした生徒も多い。

さらにSEGの特色として聞かれるのが「宿題が少ない」という点だ。古川氏によれば、毎回の宿題の量は中学生なら30分から長くても1時間、高校生でも1時間余りで終えられる量にとどまるという。

「いちばんの理由は、学校生活を楽しんでもらいたいからですね。宿題に追われて部活も遊びもできないような学生生活は、将来のためになりません。自由な時間を過ごしてほしいし、正直、『少しだけなんだからちゃんとやってきなさいよ』という気持ちもあります(笑)。宿題は授業内容の定着を図るものなので、きちんと聞いて理解できていれば解けるし、たくさんやる必要はないと思っています」

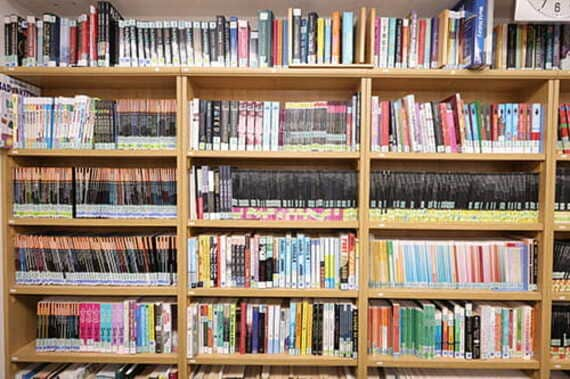

面白いから読み続けたくなる、約55万冊の洋書で「英語多読」

さらにSEGの特徴的な授業として知られるのが、「英語多読」。ネイティブを中心とする外国人講師によるオールイングリッシュの会話・文法の授業と日本人講師による丁寧な読書指導で、ひたすらに英語の本を読む授業だ。

英語に慣れていない生徒は、幼児向けの絵本からスタート。徐々に受講生の興味や関心に応じた本を選び、高校2年生の頃には3万語を超す本を読めるようになる生徒も多いという。とはいえ、英語の本を読んでいるだけで受験に太刀打ちできるのだろうか。

「進学実績をみると、英語がネックになってしまったという生徒はいませんね。というのも、インプット量が通常の英語の授業よりはるかに多いためです。一般的な予備校の授業で読む英語は多くても300語程度。対して、本を1時間読めば何千語という英語に触れられます。さらに、人気の海外小説や、生徒自身が興味のある分野の本は受験用のテキストよりも魅力的で興味を引かれますから、どんどん読めてさらに力がつくんです。多読によって高校2年生までに十分な力を養える生徒がほとんどなので、高校3年生では理系科目の強化に集中できる点もメリットです」