これは、心理学でもいわれていることで、さらに言えば、できないところより、できているところを見てもらい、努力している過程を認めてもらえると、さらに挑戦しようという気持ちになることもわかっています。

しかし現実は、テストでよい点を取れる学力をつけることが求められているし、できないところをできるようにするのが教育だと、多くの方が思っているのではないでしょうか? だから、面白くなくてもできるようになる授業が優先されるのでしょう。

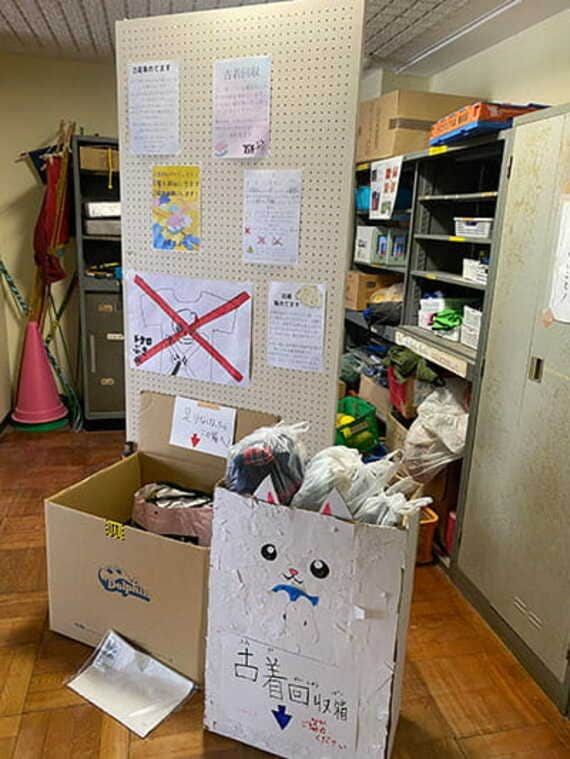

(写真:宮澤先生提供)

しかも、学校の成績評価の観点は以前より厳しくなっていると指摘するのは山口先生。「以前は、1. 知識・理解、2. 技能、3. 思考・判断・表現、4. 関心・意欲・態度の4観点評価だったものが、1と2が合体した3観点評価に変わったことで、頑張っていても結果が出ないと◎はつけられなくなった。これは、指導観を変えて、深い理解を子どもに促す主体的な授業を教員に働きかける処置なのですが、こうした観点の違いを知らない歳の離れた兄弟のいる保護者は、下の子は上の子より勉強ができないと誤解するかもしれない」といいます。

自由度が低い中でも、理想の教育を実現しようとする教師たち

ここまで4人の先生の話を聞いて、理想と現実のギャップにため息も出てきましたが、誰のため何のための教育なのかを考えると、やはり今の状況で仕方ないとは言えません。

ただ、希望の灯火はあちこちに灯っていて、先生の学び合いの場所もたくさんできていますし、意欲ある先生は現状を変えていこうと努力されていることを私も知っています。

今回話を聞いた先生方も、今できる中で、学校をよりよくしていこうと努力されていたので、その実践を紹介しましょう。

通常の授業では、なかなか主体的な学びはできないけれど、年間70〜105時間ある総合的な学習の時間を使って、自分色の学習デザインを実践しているというのは二川先生です。

(写真:二川先生提供)

(写真:二川先生提供)

子どもたちが主体的に決めたテーマに基づいて探究活動を行いチームでプレゼンテーション。最後は「自分はどう生きていきたいか」を小学校版「TED」として1人ずつ発表するという年間を通したプロジェクト学習を、他クラスの先生にも話して学年として行ったそうです。

ほかにも、SDGsの学習では3つのプロジェクトに分かれて協働的に学びました。子どもたちは環境問題からLGBTQまで、多種多様な課題を取り上げ、自分たちなりに探究し、立派に発表をしていました。ほかにもZoomで南アフリカの現地の日本人の先生とつなぎ、人種差別について意見を交換したりもしたそうです。

特別支援学級の担任や、特別支援コーディネーターを担当する山口先生は、以前紹介した方眼ノート(関連記事)も学び、さらに脳科学・ウェルビーイング・言葉を意識した授業を探究。この夏も岡山から、「教育は楽しい!かっこいい!」と思えるようになる、新しい教育の魅力が体験できる教育研究に参加。今夏も謎解きのような国語の公開授業を行います。

(写真:山口先生提供)

また古内先生は、いったん正職員から身を引き、非常勤講師として現場に身を置きながら、残りの時間で、「子育てを“孤育て”にしない! 教育を“学校だけのもの”にしない! 子育て教育を多くの人の自分事に」という理念の下、《学びあい 育ちあい》の社会を目指して、子育て教育コミュニティー【つ(繋ぐ)み(皆を)き(教育で)】という団体の活動を通して、子育て教育をみんなでつくっていく社会を目指しています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら