なるほど、そうなのか……とは思いましたが、それが今の学習指導要領で求められているはずの「主体的・対話的で深い学び」につながっていくのだろうかという疑問も湧きました。

先生は授業を前に進めなくてはいけないので、そうせざるをえないのかもしれないのですが、せっかくワクワクした気持ちでランドセルを背負って入学した子どもたちが、先生の言うことを聞いて、正解を覚えていくことが勉強だと考えるようになってしまうのではないかとモヤモヤしたのです。

そんなモヤモヤが消えず、子どもたちが「勉強するってこんなに楽しいことなんだ!」と思って、授業を前のめりで聞けるようにするには、どうすればいいのだろう。ほかの学校ではどうなのか、さらにちまたで言われている「主体的・対話的で深い学び」や教育改革について、現場ではどう受け止めているのか、現場の状況はどうなっているのかを複数の先生に聞いてみることにしました。

今回話を聞いたのは、ご縁をいただいた次の方々。東京都の公立小学校に勤務する宮澤弘道先生と二川佳祐先生、岡山県の公立小学校に勤務する山口育恵先生。そして、東京都の公立小学校で担任として勤務後、現在は世田谷区と新宿区で非常勤講師として働きながら、子育て教育コミュニティー「つみき」を運営している古内しんご先生。全員勤務歴15年以上の経験を持つ先生です。

私の課題意識を聞いて、その授業はある意味成功しているし、その先生は力のある先生として評価されているだろうという意見が多かったのは驚きでした。「統制的と思ったかもしれないけれど履修主義が重視され、教科書準拠の授業が前提の現状ではそうならざるをえないし、自分もそういう授業をしている」。また、「今の教科書は誰が教えても、そのとおりやれば授業が流れるように作られているので、そうなる」という意見もありました。

さらに、日本の学校では「学年で進度の差はつけられない」という意識が徹底しているから、先生の最優先事項は、決まった範囲を決まったコマ数で消化していくことに置かれていて、自由度が低いという事実。

なのに、新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」という観点が加わり、さらに「個別最適な学び」という文言とともに1人1台のタブレットが配布された。しかもコロナ対策に追われた数年がやっと終わったところで、とにかく現場は混乱しているというのが、先生たちの置かれている状況なのだと、よくわかりました。

理想が打ち砕かれる毎日、学校が「守り」にならざるをえない事情

前回書いたように学校では、定年によるベテラン教員の大量退職に加えて、病気などでの中途退職者の増加による人員不足が深刻です。さらに現場では経験の浅い若手教員が増えており、指導力もあり新しいことにもチャレンジする意欲のある中堅の先生は、そのフォローもしなくてはならず、自らの授業研究をする余裕もない。

加えて、物言う保護者からのクレームに学校は防御の姿勢を取らざるをえず、管理職による管理もきつくなりがちで、新しいチャレンジがしにくいという声が多く上がりました。

その点について、「教師は、子どもと向き合える先生でいたいという理想を持って先生になる。子どものために授業を工夫し、挑戦したいと思っていても、毎日のようにそれがくじかれるような出来事がある。管理職から指導され、保護者からの要望を受け、異様なほど足並みをそろえないといけないとおびえていき、どうせ理想の授業なんてできないと、挑戦しないマインドが定着していく先生も少なくない」と言うのは古内先生。

こういう経験を経て、自分の中に哲学を持っている先生は、たとえ保護者のクレームや管理職の指導があっても、それを受け止めることができるが、経験の浅い先生は心が折れやすいのだと指摘します。病欠の先生が増えている理由は、多忙のほかにこういうこともあるのです。

職場環境は、学校によっても違うとは思いますが、全体的に職員室は、心理的安全性が保たれていない場所になっているという印象を受けました。

その中で、これまでの教育を踏襲していけばいいわけではないことは、ある程度わかっているけれど、「自分たちが経験したことのないことをやれと言われても、そう簡単ではない」というのが先生の本音のようです。

楽しくはないが、できるようになることが優先される日本の教育

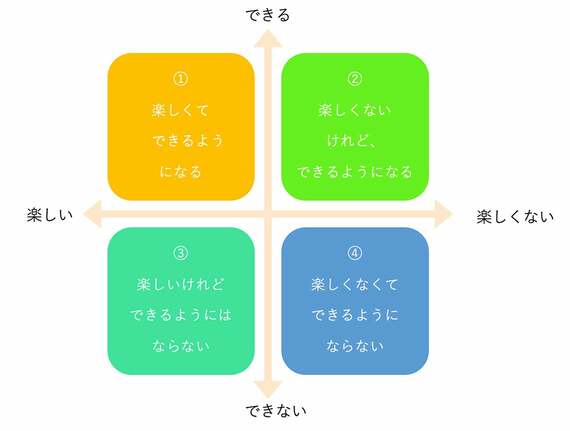

実際、教員向け研修も行っている宮澤先生は、研修で図のようなマトリックスを示し重要度を聞くそうです。もちろん「楽しくてできるようになる授業」がいちばんだけれど、次は「楽しくないけれどできるようになる授業」が重要という答えが9割を占めるといいます。

しかし実際は、「楽しくはないけれどできるようになる勉強をしている」とどこかで行き詰まる。逆に、「わからないけれど勉強は楽しい」という経験をした子どもほど後で伸びる。できない子でも、学びに向かっている過程を認めてもらうことが、とても大切だと宮澤先生。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら