学校の先生たちと話をすると、長時間勤務の実態にマヒしている印象を受ける。以前より多少マシになっているかもしれないが、これほど大勢の人が健康リスクの高い状態にいるのは異常である。文科省をはじめ中央省庁の官僚や教育委員会職員もとても多忙な人は多いので、感覚がおかしくなっているのも無理はないかもしれないが、学校の実態を楽観視はできない。少なくとも、教員になりたい人が増えるデータではない。

とりわけ、今回の調査でもわかっているし、前回調査のときも同じ傾向だったのだが、若い教員ほど在校等時間が長い傾向がある。しかも、精神疾患による1カ月以上の療養者数は20代教員で約1.66倍(16年から21年にかけて)、30代教員は約1.43倍(同期間)に急増している(「公立学校教職員の人事行政状況調査」)。若手のうちは、授業準備も大変だし、校務分掌や学級経営にも苦労する。しかし、周りの先輩や教頭もすごく忙しくしていて相談しづらい。そうした職員室も多いのではないだろうか。

また、今回調査でも副校長・教頭の在校等時間は多少マシにはなっているものの、とても長いことが確認できた。平均値でも過労死ラインを超える水準だ。このように、とくにしんどい人、過酷な人に注目した対策が、各学校や教育委員会、国には必要だ。

どうしていくか、重要課題3点

看過できない実態、相変わらず忙しすぎる教育現場をどうしていけばよいだろうか。

例え話を少々。医師は患者のどこが悪いのか、病気の原因は何か、検査したり診断したりして、原因を推定する。そのうえで、薬を出したり手術をしたりする。学校の働き方改革でも、必要な第一歩は「診断」なり原因分析だ。

ところが、かなり多くの学校、教育委員会などでは、在校等時間が長いとか、平均値が多少短くなったことしか注目しておらず、多忙の内訳、要因についてほとんど分析できていない。そのため、思いつきの施策とみられる活動が広がっている。ノー残業デーや会議の見直し、部活動の休養日の設定などはしているものの、それらだけで十分に過労死ライン超が多い職場を変えていけるわけがない。診断せずに執刀する手術医のようなものだ。

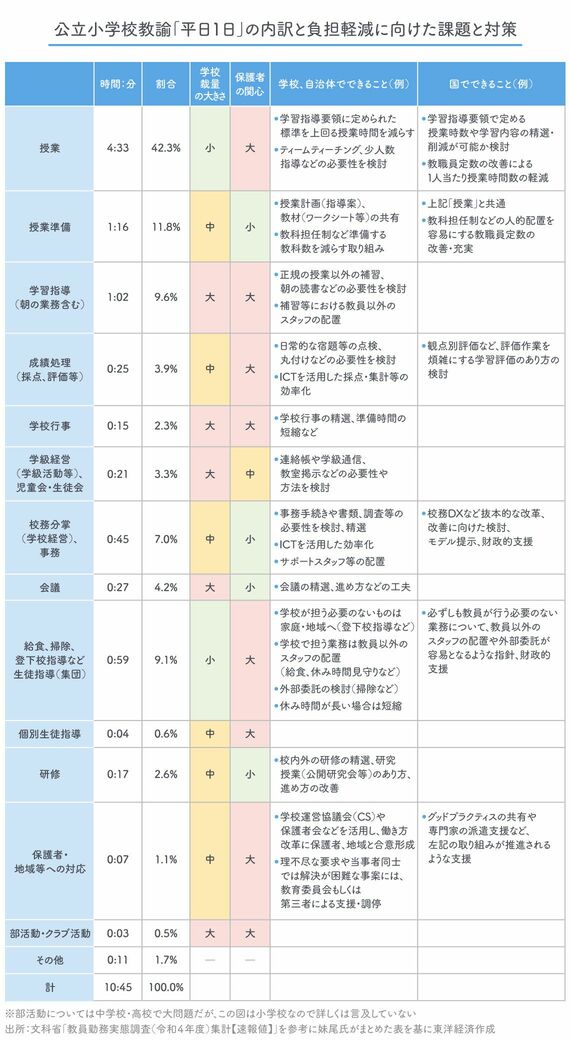

今回の調査にヒントはある。平均値にすぎない点には注意が必要だが、多忙の内訳については把握できているからだ。とはいえ、項目数が多くてややこしいので(この調査独特の言い回しもある)、このデータを基に編集し、多忙の要因別に、教員の負担軽減に向けて「学校、自治体でできること」と「国でできること」を例示した。ここに示したアイデア以外の取り組みや政策もあろう。多少でもたたき台になれば幸いだ。

この図をもとにした診断から見えてくることを、3点に整理したい。

第1に、学校現場にだけ「頑張れ」と言いたいわけではないが、学校のできることはまだまだ少なくないし、「国がやってくれないと、どうしようもない」というものでもない。図の中で「学校裁量の大きさ」と記載したのは、校長の権限で変更できる余地や学校ごとに工夫できる余地が大きいかどうかを示す。

例えば、授業については、年間何時間以上は授業しなさいと学習指導要領で定められているので、学校の裁量は大きくはない。ただし、余剰時数と言われるが、国が定めるよりもたくさんの授業を実施している学校も多い(そのため小学5・6年生ともなると6時間目まであるような毎日になりやすい)。そこは学校ごとに変えていける。教育課程の編成権は校長にあるため、文科省にも教育委員会にも文句を言われる筋合いはない。

学校行事についても何をするか、どのくらいの時間を準備に充てるかなど、学校裁量が大きい。朝の読書活動やドリル学習、補習など、正規の授業でない学習指導(教育課程外)も、国が何時間はやれと指定しているものではないので、学校裁量である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら